こんにちは!

吉祥寺のZIGZAGと、銀座のWACCA、2つのMUSIC SCHOOLで DTM講師をしている難波です。

各パラメータについて

前回、リバーブの概要や種類について説明していったので、今回から実際にどのような設定で使っていくのかを話していこうと思います。

まず、リバーブにはいくつかのパラメータがあります。使っているリバーブによってパラメータの名前やつまみの数が違うこともありますが、基本的な原理は一緒になります。

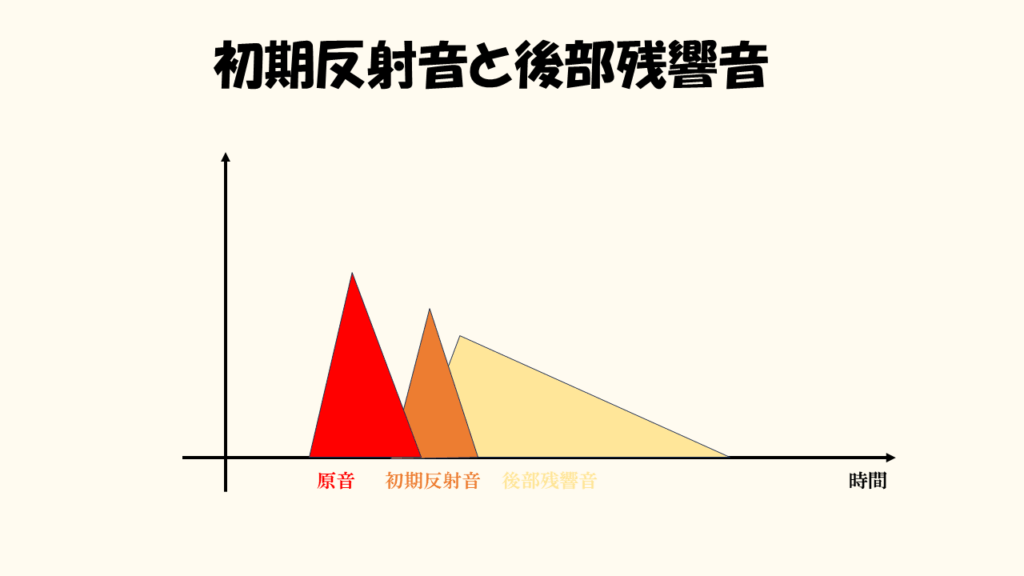

リバーブの残響は初期反射音(Early Reflection)と後部残響音(Reverb Tail)の2箇所に分けられます。

この2つの残響の長さや聞こえ方を調整することで様々な空間を演出しているのです。

初期反射音とは発された原音が反射した中で、最初に耳に聞こえてくる反射音のことです。

一度の反射だけで耳に届くので原音の形を保ったまま聞こえてくることが多いです。

この初期反射音の聞こえるタイミングや輪郭によって、その部屋の大きさや複雑さなどが表現できます。

後部残響音とは、さらにその後に残り続ける響きのことです。

何度も壁や床に反射してから耳に入ってくる音のため、もやもやとした輪郭のない音になります。

この後部残響音の残り方や周波数によってリバーブの空気感を調整できます。

これらの残響は個別に設定するのではなく、複数のパラメータによって複雑に変化します。

以下に代表的なリバーブのパラメータを記していきます。

Decay(Decay Time)

残響の長さを設定するパラメータです。Reverb Timeと表記されているものもあります。

基本的にはこれが長いほど後部残響音がよく残るようになります。

後部残響音が長いほどより広い空間で音が鳴っているように感じますが、長すぎると音が濁る原因にもなるため適切な値を設定する必要があります。

PreDelay

原音が鳴ってから初期反射音が返ってくるまでの長さを設定するパラメータです。

これが長いほどリバーブが始まるまでに時間がかかるため、より広い空間で音が鳴っているように感じます。

ただし、長すぎると明らかにリバーブが遅れているように聞こえるため、これも適切な値を設定する必要があります。

Size

Room Sizeと表記されているものもありますが、名前の通り音が反響する部屋の広さを決定するパラメータになります。

リバーブの種類によって挙動が変わることがありますが、リバーブのステレオ感やDecay Timeに影響を与えるパラメータになります。

Decay、PreDelay、Sizeは空間の大きさに密接に関わってくるパラメータのため、どこを変えたらどう音が変わるのかをよく確かめて使うようにしましょう。

Diffusion

その空間における音の散らばり具合を調整するパラメータです。

この値が大きいほど後部残響音が複雑になるため、もやもやとした響きになります。

逆に値を小さくすると反射音が聞き取りやすいすっきりとした響きになります。

Damping

残響における高音域の吸収率を調整するパラメータです。

この値が大きいほど高音域が早く減衰するため、後部残響音の低音がより残って聞こえます。

DiffusionとDampingは響きの空気感を決定づけるパラメータのため、どのような空気感を表現したいかを考えて設定しましょう。

Mix

Dry/Wetと表記されていることもあります。

原音とリバーブ音の比率を調整するパラメータで、Mixの値が大きいほど原音がより小さく、リバーブ音がより大きくなっていきます。

Dryとはリバーブがかかってない原音、Wetはリバーブ音だけのことを指していて、Dry/Wet表記の場合はそれぞれの量を調整することで残響感のバランスを取ります。

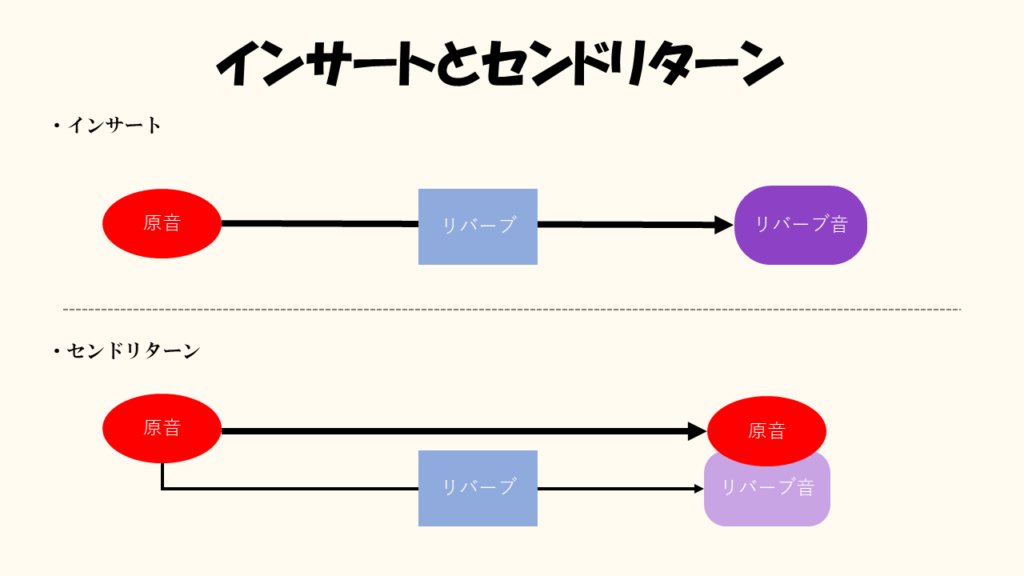

インサートとセンドリターン

リバーブ感は原音とリバーブ音の割合によって決まります。

リバーブと原音の量を調整するためには2つの方法があり、求める効果によって適切な方法を選ぶ必要があります。

それはインサートに直接挿す方法と、センドリターンと呼ばれる方法です。

インサート(トラックの中でプラグインを呼び出して調整する場所)に直接挿す方法では、リバーブプラグインの中でMixのつまみをいじってリバーブ感を調整します。

このやり方ではひとつのトラックだけにかかるリバーブになるため、より原音の特性に合ったリバーブの調整をすることができます。

シンセサイザーやFxなどの音作りをする際はこの方法を取ることが多いです。

一方センドリターンという方法もあります。

センドリターンとはリバーブだけが立ち上がったエフェクト専用のトラックを用意して、リバーブをかけたいトラックの音を分離させて専用のトラックに流し込み、原音とリバーブ音それぞれを混ぜて調整する方法です。

この方法の場合、複数の楽器に対してひとつのリバーブを共有して使うため、各楽器間で同じ空間の響きを共有させることができます。

また、いくつのトラックにリバーブをかけても立ち上げるリバーブプラグインはひとつだけなので、PCへの負荷を減らすこともできます。

そのため、基本的にはこちらの方法でリバーブをかけることが多いです。

センドリターン方式でリバーブをかける場合、専用トラックに挿さっているリバーブのMixは100%にします。

そして、各トラックのセンド量というつまみで専用トラックに送る原音の量を調整することでリバーブの量を調整します。

実際の使い方

例えばボーカルにリバーブをかけることを考えてみましょう。

まず、たいていの曲にはハモリやコーラスが重なっているため、メインボーカルはそれらとリバーブを共有します。

そのためセンドリターン方式でリバーブを立ち上げます。

プレートリバーブは広域が煌びやかに伸びるのでボーカルとの相性がいいと言われているので、今回はこちらで調整していきましょう。

Decayが長すぎると響きが濁ってしまうため、曲のテンポにもよりますが2秒前後で調整します。

PreDelayを20msほどかけることで、声の出始めにリバーブがかかって発音が濁らないようにします。

今回はセンドリターン方式なので、Mixのつまみは100%に設定しましょう。

そうしたら今度はDAWのミキサー画面からセンド量を調整していきます。

まず最初にセンド量を0(-∞)にします。

そこからボーカルとオケを流しながら少しずつセンド量を上げていって、うっすらリバーブが聞こえたなと思ったら少しだけセンド量を下げます。

空間を表現するためのリバーブはあまり目立ちすぎず、うっすらと空気感を出す程度に留めておきましょう。

逆に音作りなどでガッツリとリバーブをかけるような使い方をする場合、インサートに直接挿してMixのつまみでリバーブ感をちょうどいい量に調整します。

効果音的な特殊な響きを足したいならリバーブ音がしっかり抜けて聞こえるように上手く量を調整しましょう。

リバーブを使いこなすことで楽曲の空気感をより深く演出することができます。

また、距離感の調整にも深く関わってくるため、自分の望む空間を表現するためにもどのように扱えばいいかしっかり確認して使うようにしましょう。