こんにちは!

吉祥寺のZIGZAGと、銀座のWACCA、2つのMUSIC SCHOOLで DTM講師をしている難波です。

セクションごとに盛り上がるポイントを作る

曲のアレンジを進めていくうちに、ただセクションの移行で楽器を増減するだけで音楽の盛り上がりを任せようとすると、どうしても思ったようにいかない場面があると思います。

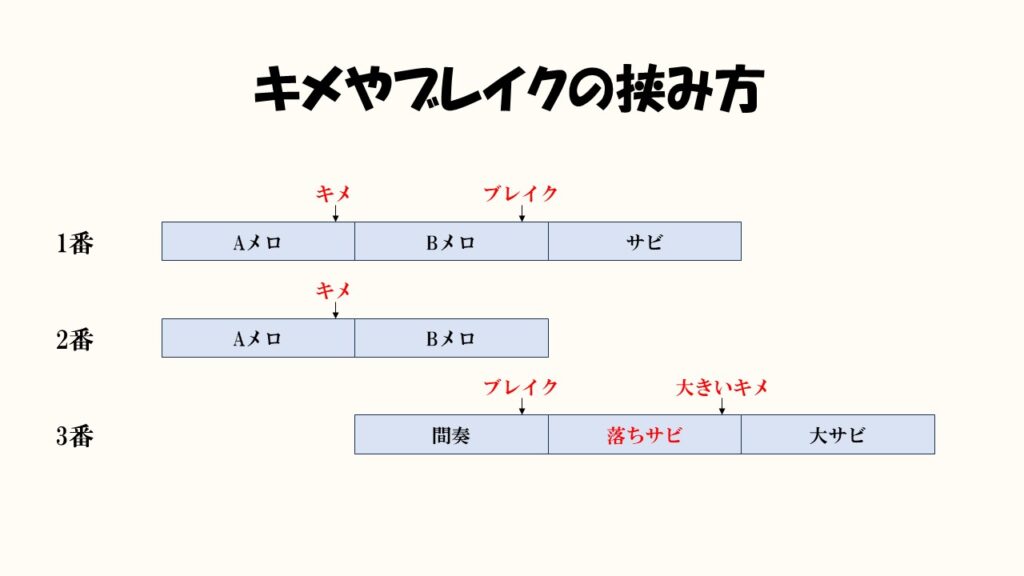

そこで、セクションの途中や最後に印象的な部分を作ることで、より盛り上がりを細かくつけていくことができるのです。

キメやブレイクなどはその最もたる例です。

キメはフレーズの流れを大切に

キメとは、全ての楽器が同じリズムやフレーズで動くことを言います。

全部の楽器で一緒の動きをするため、少ない楽器数でも一瞬だけ盛り上がったように聴かせることができるのです。

もちろん、楽器数が多い時はそれだけ迫力のあるキメになります。

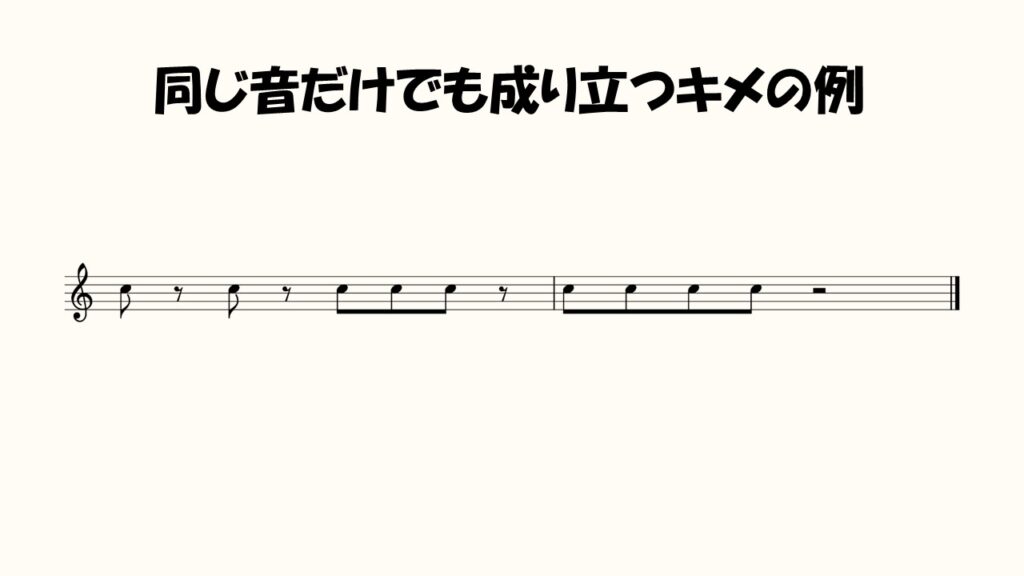

キメを際立たせるために重要なのはリズムです。

極端な話、リズムが特徴的であれば同じ音しか弾かなくてもキメとして認識することができます。

特に、メロディが動いている中でバックトラックがキメを打つ場合、メロディのフレーズが持つリズムをより強調してあげることが非常に重要になります。

もしメロディの持つリズムを無視したキメを重ねてしまうと、お互いが干渉し合ってどっちつかずのごちゃごちゃしたアレンジとなってしまうため注意しましょう。

ブレイクは度胸が大事

ブレイクとは、逆に全ての楽器が何もせず無音のタイミングを作ることです。

こちらも一瞬で全ての音がなくなるため、楽器数の多寡に関わらず盛り下がりをつけることができます。

一口に音をなくすと言っても、完全に無音の状態になるのか、響きや余韻だけは残すのか、特定の楽器のみが残るのかによって与える印象は大きく変わります。

特にボーカルだけを残してその他の楽器を止める形のブレイクであれば、効果的に歌詞を聴かせることができます。

アレンジにおいて音を減らす、音をなくすという行為は、作る側にとってはとても不安になる行為です。

安心したいがために無意味に音を詰め込んだり、無音部分を全て埋めてしまうことも多いと思います。

しかし、楽曲の盛り上がりにおいて大切なのは最大値ではなくメリハリなので、ここでは勇気を持って音を削っていきましょう。

ブレイクが効果的に作用した時の威力は絶大です。

落ちサビは繋ぎが肝心

落ちサビは有名なのでわかりやすいと思います。

ラスサビの前などで楽器数を極端に減らしたサビのことで、ラスサビとの落差で大きく盛り上がりを作ることができます。

ここで大事なのは、落ちサビで減らした楽器数をラスサビに向けてどのように増やしていくかです。

落ちサビからラスサビへセクション単位で大きく楽器構成が変化するため、何も考えずに繋げただけだと急すぎて違和感になってしまうことが多々あります。

ドラムのフィルインを噛ませたり、キメから入って盛り上がりを作ったり、ブレイクを挟んでタイミングを見計らったり、滑らかにセクションを繋ぐ工夫を凝らすことで落ちサビを効果的に聴かせることができるのです。

“飽き”を感じさせないために

最近は1曲の長さがどんどん短くなる傾向にあるとはいえ、長い曲だと5分や6分続くものもあります。

その中でもアレンジに細かい工夫を凝らしてあげることで、リスナーを飽きさせない音楽を作ることができるのです。

もちろんこれらの手法は使いすぎたら逆効果になってしまうので多用は禁物ですが、さまざまなパターンでキメやブレイクを挟んでいけると楽曲を効果的に彩ってくれます。

常日頃から音楽を聴く時、どんなキメやブレイクが入っているかを気にして聴いてみると、自分の曲にも活かしていけると思います。