こんにちは!

吉祥寺のZIGZAGと、銀座のWACCA、2つのMUSIC SCHOOLで DTM講師をしている難波です。

アレンジの基礎を固める

それでは、実際にアレンジを進めていくにはどうすれば良いでしょうか?

すでにメロディとコードが出来上がっていることを前提に進めていきます。

最初に目指すのは基礎となる3つの楽器のジャンル感、世界観が統一されている状態です。

まずはリズムをつけていきましょう。

メロディ、コード、リズムという音楽の3要素が揃っていることが音楽の基本となります。

ドラムの音色ですが、もし参考にしている曲や作りたいジャンルがあれば、それらに使われている音を使いましょう。

リズムトラックが組み上がったら、そこにベースを追加していきます。

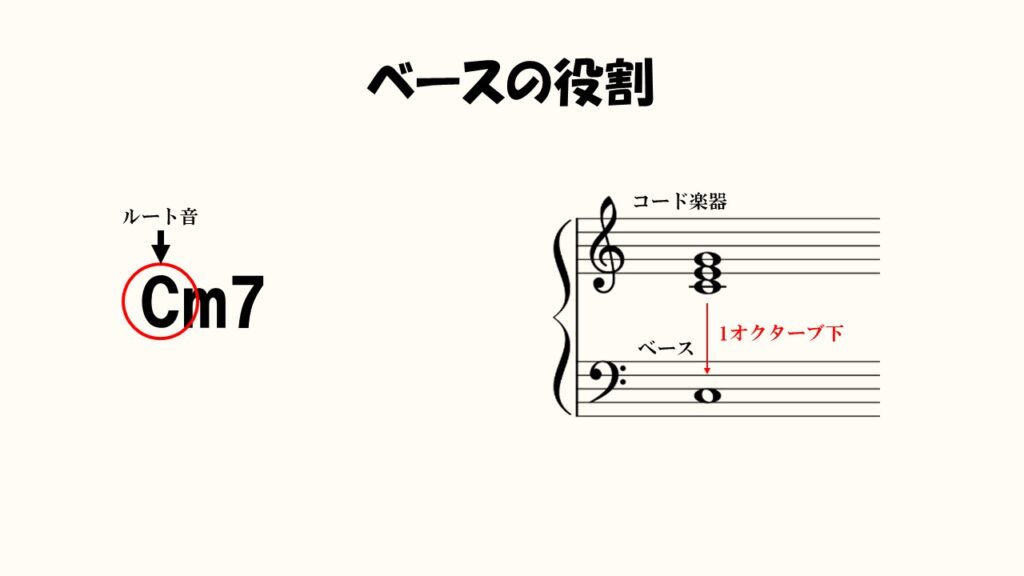

ベースとはコードにおける「ルート音」を弾くことが役割の楽器になります。

ルート音とはコードネームの頭につく音名のことです。

この音をコード楽器の1オクターブ下でベースが演奏することで、楽曲全体を支える安定感をもたらします。

また、ベースは音程が鳴る楽器ではありますが一般的にはドラムと合わせて「リズム隊」と言われるほどリズムを重視する楽器です。

なので、ドラムで組み上げたリズムに合わせてベースが打ち込まれていると、楽曲全体にグルーヴが生まれます。

最後にコードを鳴らしている楽器です。

もしかすると最初はDAWデフォルトのピアノなどで打ち込んでいるかもしれません。

しかし、楽曲ジャンルによってはこの役割をギターが担当していたり、シンセサイザーで担当したりすることがあります。

そのため、作りたい曲に合わせた音色に差し替える必要があります。

ロックであればすべて生のドラム、ベース、エレキギター。

バラードならコード楽器がピアノかアコースティックギターになったり、洋楽ならドラムが電子ドラムになるかもしれません。

今追加したドラム、ベース、コード楽器全てがジャンルごとの世界観を共有していることが、アレンジを進める上で大変重要になってきます。

ここで音色のチョイスを間違えると、完成した曲がチグハグなアレンジとなってしまうので注意しましょう。

アレンジをより派手にしていく

さて、ここまででメロディ、コード楽器、ベース、ドラムの4つの楽器が打ち込まれていると思います。

ロックなどがそうであるように、この4つの楽器さえあれば音楽は完成させることができます。

しかし、最近のpops曲などでこの4つしか楽器を使っていない曲は少ないと思います。

バラード曲でもストリングスが入っていたり、アニソンならブラスやシンセサイザーなんかも使われています。

ある程度はジャンル感に添いつつ、ここからは自由に楽器を追加していきましょう。

しかし、ここでひとつ注意点があります。

新しく追加する楽器は、すでにある楽器との役割を考えて配置しなければいけません。

例えばすでにベースがいるのに全く別のベースを違うリズムで入れようとすると、簡単に楽曲は崩壊してしまいます。

もしさらにベースを増やしたいというのであれば、メインのベースのさらに下にサブベースという形で追加するか、メインのベースの音色の補強という形で同じ動きのベースを追加する、ということになります。

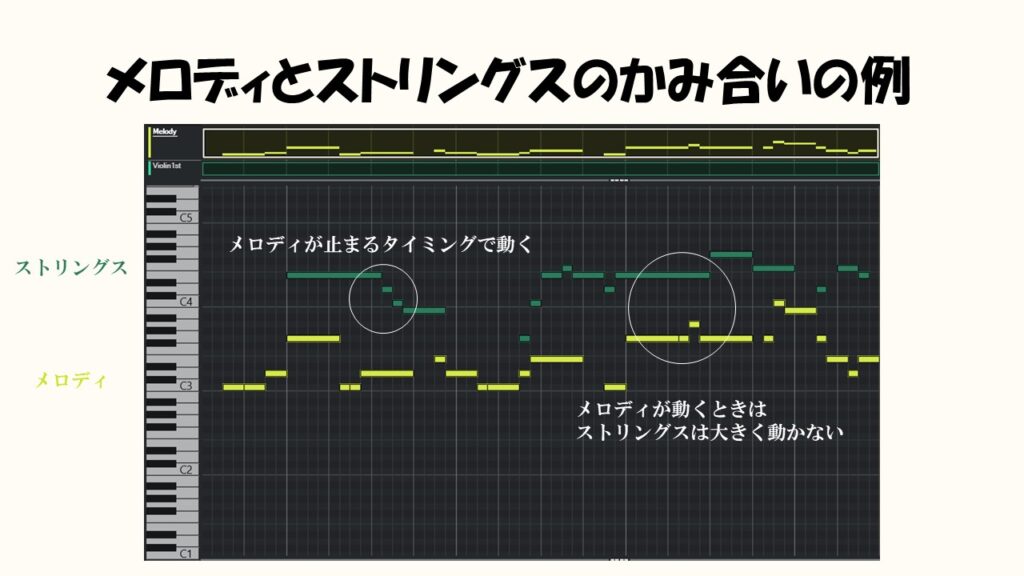

ストリングスでフレーズを弾こうとするなら、メインのメロディを邪魔しないように隙間を縫うようなフレーズにしてたり、逆にメロディと同じ動きやハモリでメインメロディの役割を盛り上げるような形になります。

ひとつの役割に対して違う動きをする楽器が多くなると、それだけ楽曲がごちゃごちゃして聞きづらいものになってしまうため注意してください。

“役割”という考え方

アレンジの段階においても、やはり音楽の3要素は重要です。

新しく増やそうとしている楽器にどんな役割を担当させたいのかは常に明確にしておきましょう。

・ピアノだけでは足りない音域に音を埋めるためにシンセバットを増やそう

・4つ打ちのドラムだけでは細かいリズムを表現しきれないので、アコースティックギターのバッキングでリズムにメリハリをつけよう

・ボーカルのメロディの隙間にブラスを入れて合いの手のようにしよう

など、すでにある役割に対してどのような意図で楽器を増やすのか、よく考えてから楽器を足してください。

ただ闇雲に楽器数だけが増えていくと、リスナーに何を聞かせたいのかがどんどん不明瞭になっていきます。

下手に新しい動きを追加するくらいなら、全く同じ動きをさせて音を重ねる(レイヤー)方がアレンジにおいては効果的です。

最初のうちはシンプルで聞きやすいアレンジから始めるのが、アレンジが上達するコツです。

ひとつひとつの楽器を大事にしてあげることが、説得力のあるいい音楽の秘訣になります。