こんにちは!

本日のトピックは 「転調」 についてです。

作曲にある程度慣れてくると、フルコーラスの曲を書けるようにはなったものの、気づけばいつも似たようなコード進行ばかり…という悩みを持つ方も多いと思います。

また、「曲中で調を変えたいけれど、どうすれば違和感なくできるのか分からない」という声もよく聞きます。

そんな方に向けて、今回は“手軽に試せる転調”と“音楽的に自然な転調をするための考え方”を紹介していきます。

そもそも転調とは?

転調とは、簡単に言うと曲中でキーを変えることです。

ポップスにおいては、クラシックほど厳格なルールはなく「こうしなければいけない」という決まりはありません。

ただし、転調には 「自然に聴かせるための流れ」 が存在します。

これを知らないまま進めてしまうと、曲が急に浮いて聴こえたり、メロディーの説得力が弱まってしまうことがあります。

手軽にできる転調

① 半音上転調

最も有名で、J-Popでも頻繁に使われている手法です。

特にラスサビで感情を大きく持ち上げたいときに有効です。

半音上転調は、聴き手にとって馴染みが深いため、多少唐突に行っても成立しやすいのがポイントです。

曲のエネルギーを一段階上げたいときにとても便利な方法です。

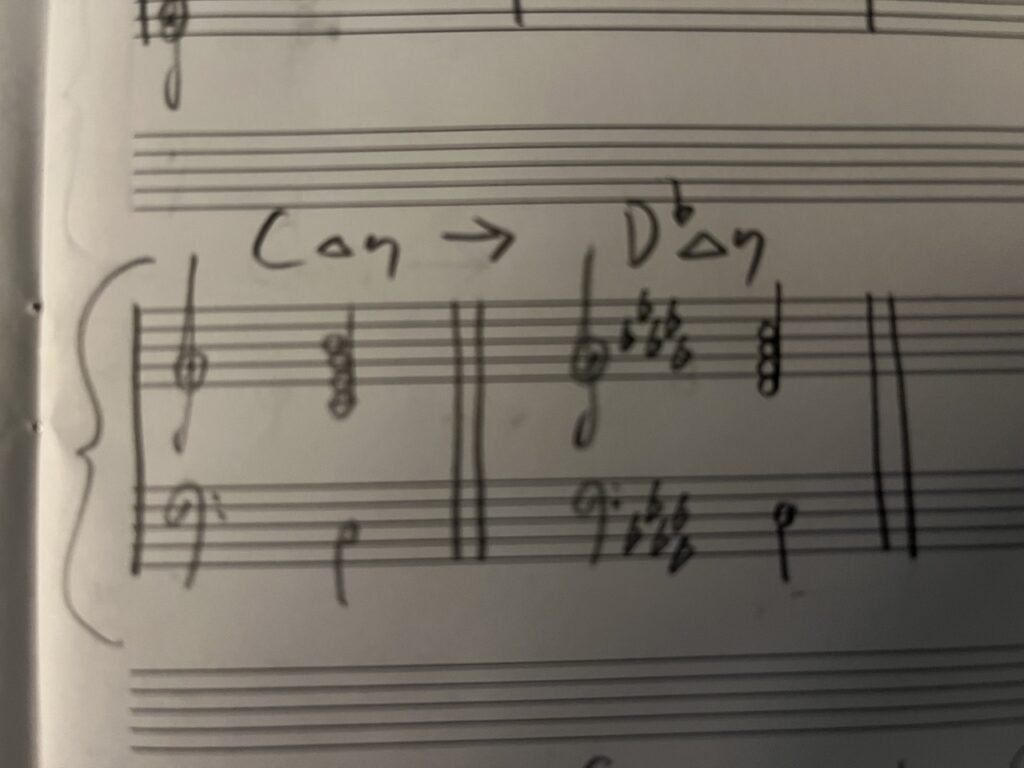

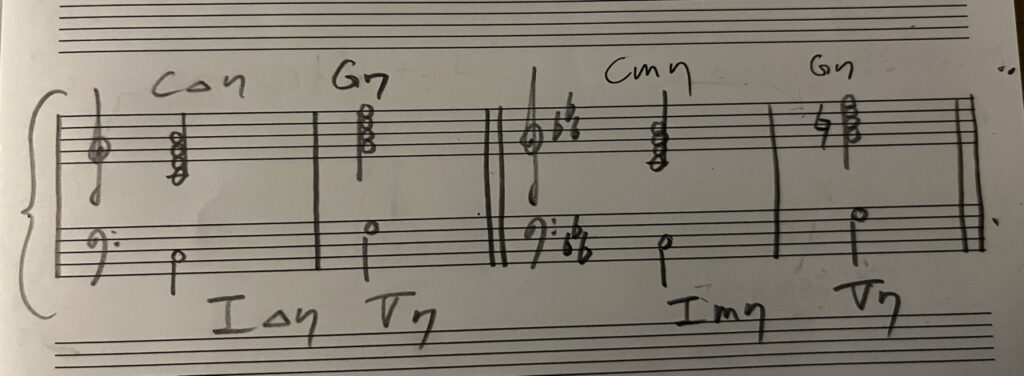

② 同主調転調

こちらもよく使われる方法です。

例えば「ハ長調 → ハ短調」のように 主音は同じまま、長調と短調を切り替える転調です。

主音が共通していることで、曲全体のイメージは保ちながらも、雰囲気に陰影をつけることができます。

また、ドミナント和音も共通するため、比較的スムーズに転調が行えます。

2-5-1を使った転調

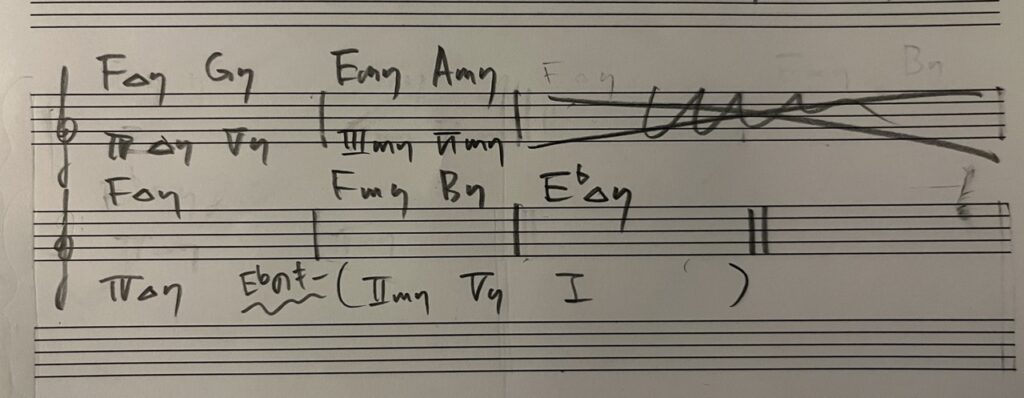

ここからは、より自由度の高い転調の手法についてです。

2-5-1 を使った転調 とは、その調には本来存在しないサブドミナントとドミナントを使用し、別の和音を一時的に“主和音(トニック)”として扱いながら移行する考え方です。

この手法を覚えることで、狙った調へスムーズに移動できるようになります。

「とりあえず半音上げ」以外の転調表現は、実はこの考え方が基盤になっていることがとても多いです。

実際に使用するとこのようになります。

例では、C のキーから短3度上の Eb に転調しています。

4小節目の Fm7 は C における Ⅳm7 であり、同時に Eb における Ⅱm7 にも該当します。

ここで既にノンダイアトニックコードが登場していますが、Ⅳm7 は借用和音として使用頻度が高く、直前の FM7 からも1音しか変わらないため、とても自然に流れます。

そのあとはお馴染みの 2-5-1 進行を辿ることで、スムーズに Eb に着地することができます。

メロディーから転調を決める方法

そしてもうひとつ大切なのは、必ずしも先にコードを決める必要はないということです。

先にメロディーを書いていると、自然に「ここから音が上に進みたい」「明るい方向に向かいたい」といった感覚が生まれることがあります。

その“メロディー自身が向かう方向”を尊重し、あとから合うコードを探していく方が、結果として美しい転調につながることが多いです。

ポイントは、メロディーの中に含まれる 和声音(コードトーン) をよく聴き取ること。

そこを手掛かりにコードを選んでいくと自然に進みます。

まとめ

転調には無数の方法があり、明確な正解はありません。

ある人には大胆でかっこよく聞こえる転調が、別の人には唐突に感じることもあります。

最初はセオリーを参考にしながら、慣れてきたらメロディーや曲全体の流れが“どこに行きたがっているか”を感じてみましょう。

理論と感覚の両方が育つと、自然と「必要な転調」が作曲段階で思い浮かぶようになります。

ぜひ楽しみながら試してみてください!

ご精読ありがとうございました。