はじめまして!

WACCA MUSIC SCHOOL 講師の吉岡です。

作曲やDTM、歌唱など、さまざまなジャンルでブログを書いておりますが、今回は「MIX 入門講座 2」ということで、生ドラムのミックス方法についてお伝えしていきます!

昨今はDTMで楽曲制作が完結することも多い便利な時代ですが、それでも生演奏の魅力は強く、多くのアーティストがスタジオで生楽器のレコーディングを行っています。

スタジオでバンドレコーディングをしたが、ミックスは自分で担当しなければいけない。

今回はそんな場合を想定してお話ししていきます。

データの整理

では、手順を順番に説明していきましょう。

ドラムには、通常複数本のマイクが立ちます。

それらマイクの音は、それぞれモノラルトラックとして録音されます。

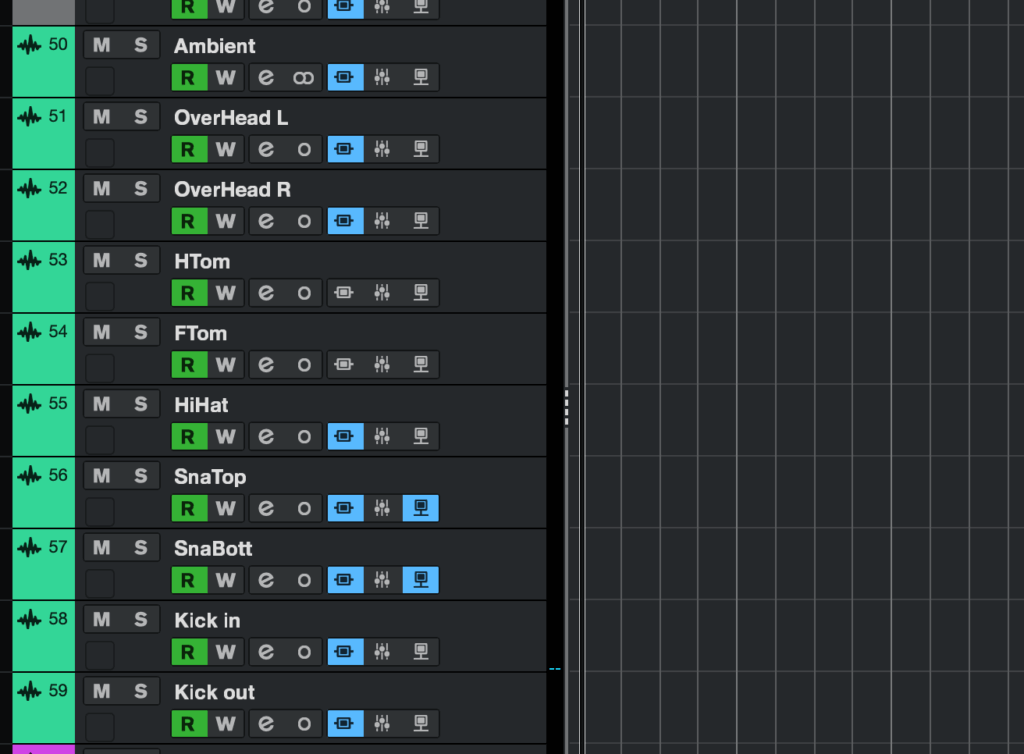

このようにずらっと並んだ波形全てがそれぞれのマイクの音です。

実際のMIX作業に入っていく前に、まずは整理するために各トラックに名前をつけましょう。

通常のドラムレコーディングのトラックは上から

・アンビエント

・Top L

・Top R

・Hi Tom

・Mid Tom

・Floor Tom

・ハイハット

・スネアトップ

・スネアボトム

・バスドラム IN (バスドラムの穴の内部に入るマイク)

・バスドラム OUT (バスドラムの穴の外部に入るマイク)

となります。まずはこの順番でトラックに名前をつけていきましょう!

ノイズ削除

VSTプラグインの音源と違い、生ドラムのレコーディング音源には「マイク同士の音の被り」が必ず存在します。

特にタムにはそれが多く含まれるので注意しましょう。

上記画像のようにノイズゲートを使用して対象楽器以外の音を削除する場合と、直接波形をエディットする場合の2種類が主に存在します。

タムは基本的に鳴っている箇所が少なく、音のかぶりが多いので、この処理がとても重要です。

その他のトラックにも必要に応じてノイズゲートをかけましょう。

ただし、アンビエントマイクとトップマイクにはかけなくて大丈夫です。

最後に

ここまで説明した処理が完了したら、次はそれぞれのドラムパーツの音をお好みに調整する段階に移行します。

具体的には、EQ・コンプなどのプラグインを使って調整していきますが、これ以降の内容はかなり複雑になるので、次回また詳しくお話しするとしましょう!

今回のブログの重要なポイントをまとめると、VSTドラムと比較した生ドラムの特性は「マイクの数」と「音の被り」にある、ということです。

ここをまずはしっかりと把握して作業を進めてみてください。

それでは、また来月!