はじめまして!

WACCA MUSIC SCHOOL 講師の吉岡です。

今回はリズムトレーニングについてのお話です!主にシンガーの方に向けた記事ですが、楽器を弾く方など、どなたにもある程度共通する内容となります。

スクールでレッスンをしていく中で、苦手意識を持っている方がとても多いと感じたのもあり、リズム感を鍛える方法をご紹介します!

是非一緒にやってみましょう!

リズムの重要性

リズムというのは、シンガーや演奏者、作曲家など、どんな形であっても音楽を奏でる上で決定的に大事なものです。

音程や音色もとても重要ですが、ポップスやロック、R&Bなど、一定のテンポ(グルーヴ)がある音楽では、リズムが良い演奏こそが良い演奏と言える場合も多いです。

リズムとは

「リズム」という言葉自体はよく聞きますが、具体的には、どういう意味なのでしょうか?

リズムとは、音の「強弱」と「長さ」が生み出す周期的なパターンのことを言います。

例に沿ってみてみましょう。

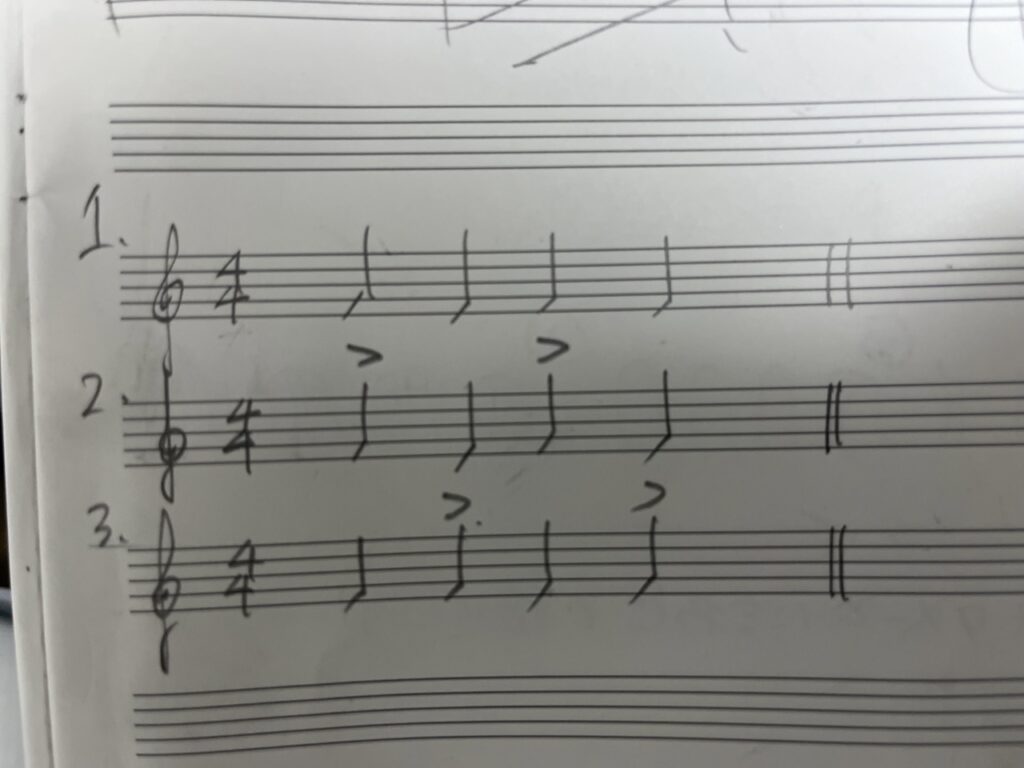

全く同じ音価(音符の長さのこと)の音符を並べてもどこにアクセントを置くかでリズムは劇的に変化します。

小節内の音符の数が同じでも、音符の長さが違えば違うリズムになります。上記リズムは「つーちつーち」という感じになります。

拍子

拍子とは一小節にどのくらいの音価の音符がいくつ入るかの指標です。

もう少しわかりやすくいうと拍の数え方と言ってもいいでしょう。

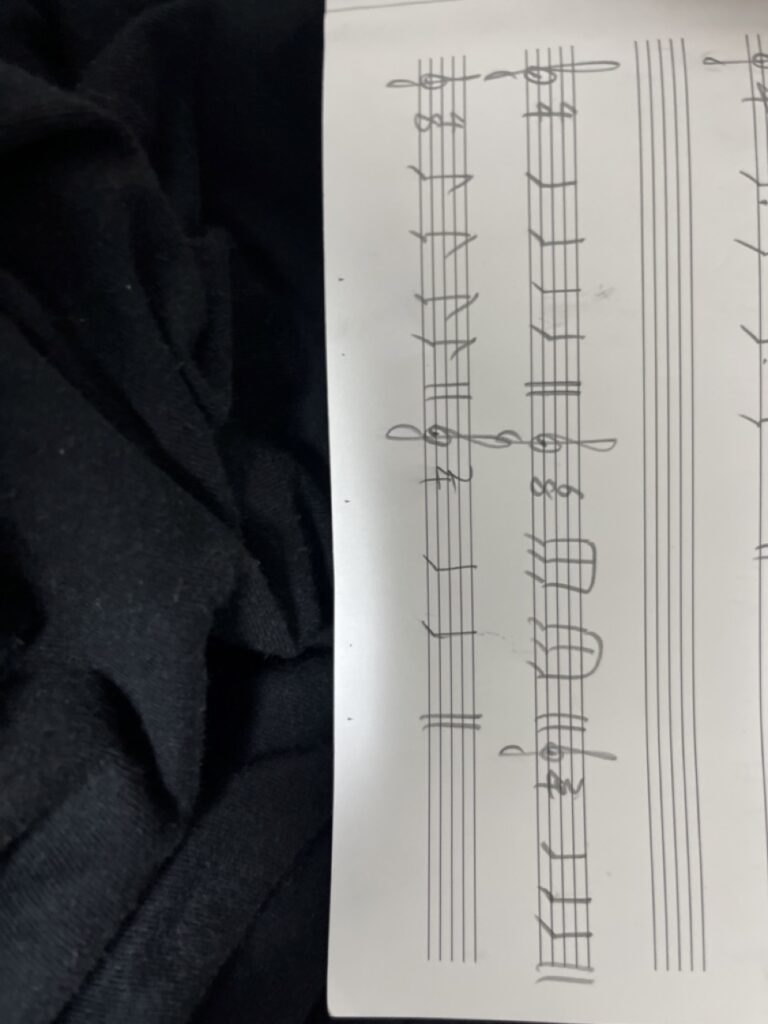

上記画像にあるのが、主な拍子の種類と数え方です。その中でもポップスはほぼ4/4の音楽であるという認識で問題ないでしょう。

音符の長さ

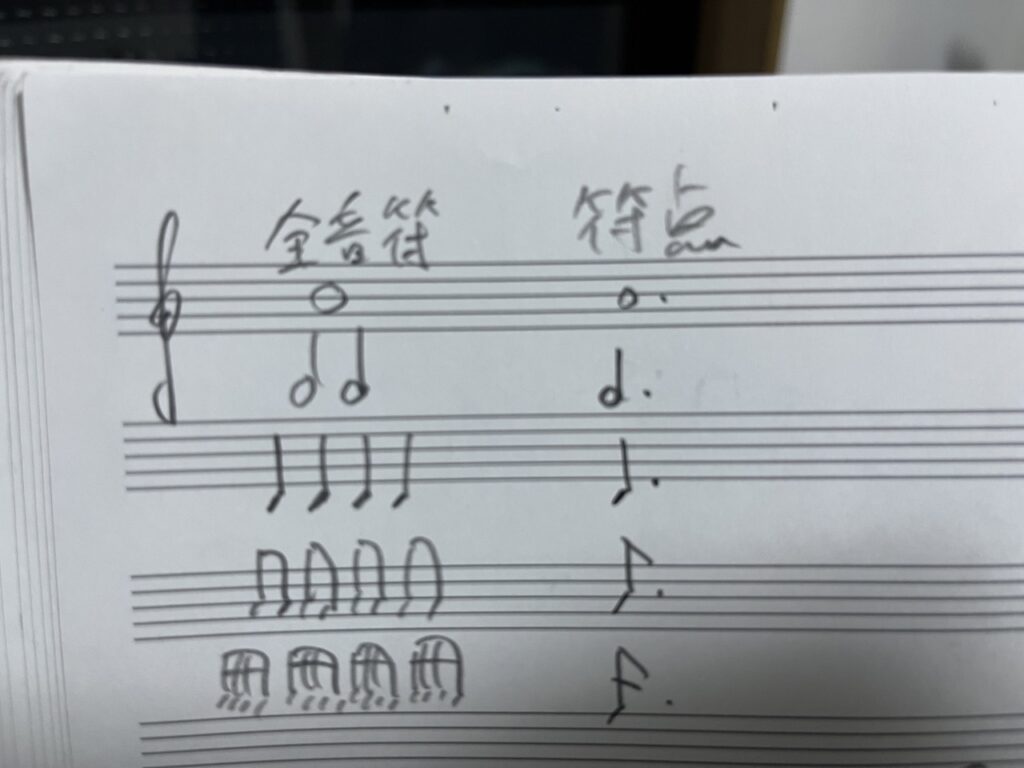

上記の表は音符と休符の長さをそれぞれ示したものです。全音符は4/4のときに、まるまる1小節埋まる分の音価で、そこから半分ずつ短くなっていきます。

表の右側にある付点というのは、その音符の長さを3/2にする記号です。

実践

リズムで多くの人が苦戦するのが、裏拍の取り方です。

それを克服するためには、音楽を聴いたり奏でたりするときのリズムの分解能を上げましょう。

いよいよ、実践です!

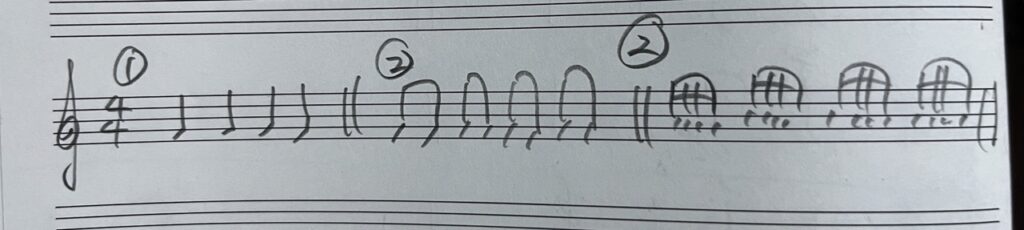

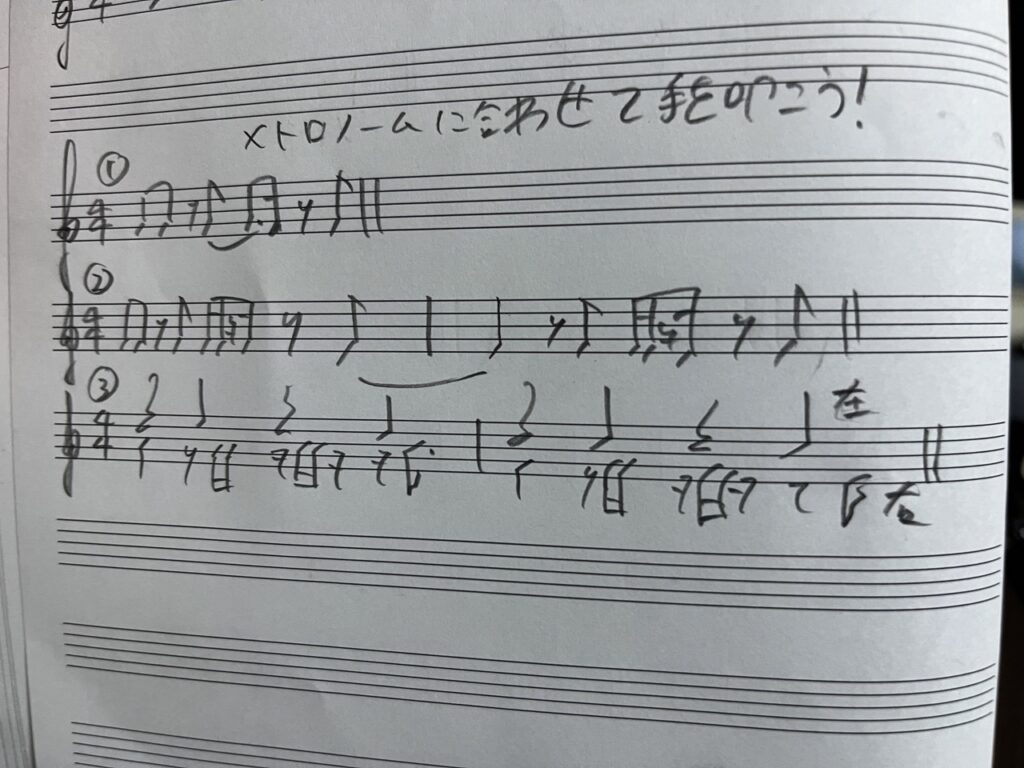

曲を歌いながら、①〜③のリズムを手で叩く練習です!順番にやってみましょう。

これをすることで音楽の分解能が上がり、上記の表にあるような細かい休符で戸惑わにくくなります。

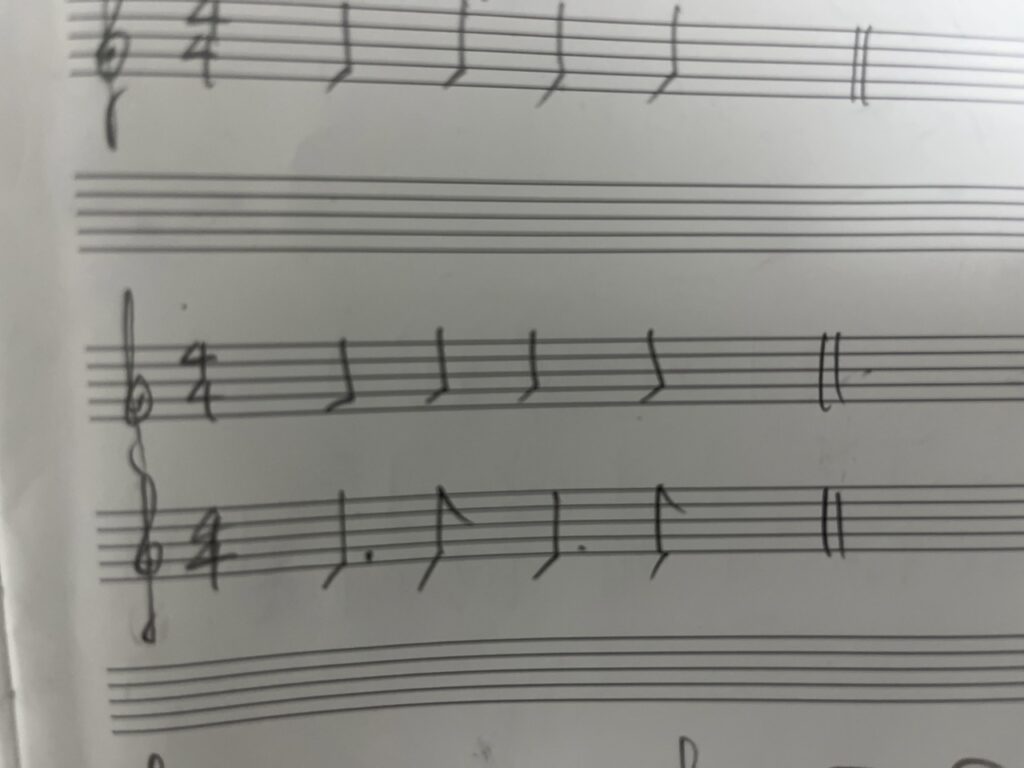

さらにシンコペーションや複雑なリズムにも対応できるようになるために下記のリズム練習も追加しました!

頑張ってみてください。

お読みくださりありがとうございました。