演技・話し方講師の矢野衣千佳です。

今回は、演技をするうえで重要な『役作り』の基本をお伝えしたいと思います。

台本をもらったら最初にやるべき事

もし、あなたが何かの作品への出演が決まり、台本をもらったとします。

オーディションで渡された紙ペラ一枚の台詞でも同様ですが、まず作品全体のストーリーを最後まで読んで、理解することから始まります。

初心者にありがちなのですが、

・自分の台詞だけ追って読んでしまう

・相手役の台詞読まない

・自分の出番がないところは読まない。

これはNGです。

自分の役だけでなく、物語の流れやテーマを把握し、自分がキャスティングされた役が、物語の中でどんな役割なのかを分析します。

自分の役の立ち位置や周囲の人物との関係性を確認することで、その役はどんな性格で、どんな感情を持つべきか、具体的な演技の方向性が定まってきます。

役のキャラクターは、ト書き、台詞に全てヒントが隠されている

① ト書きに注目してみよう

まず、ト書きが分からない方の為に、映像のシナリオを使ってト書きを簡単にご説明します。(私が書いた脚本です)

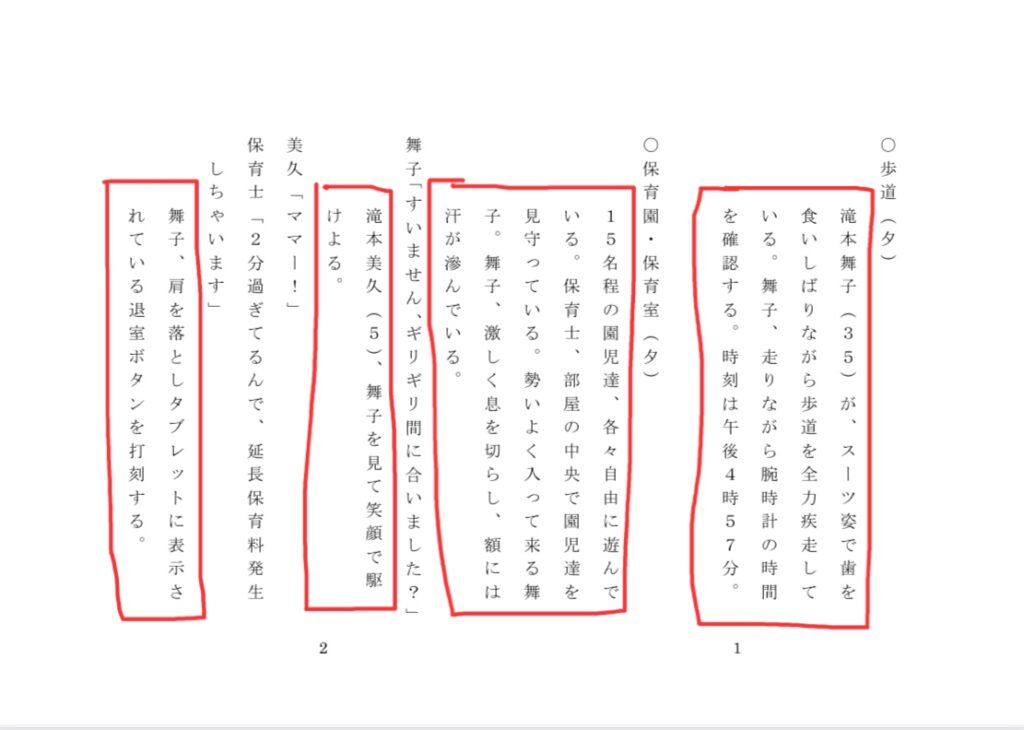

画像に記載されている赤の四角で囲われている部分がト書きになります。

ト書きは、必ずこの動作して下さいとか、必ずこーゆーお芝居して下さいという脚本家からの指示になります。

画像の脚本のセリフや、ト書きを読んで分かる滝本舞子のキャラクター像

・35歳

・母親

・スーツ姿で保育園に預けている子供を迎えに行ってる、時間は夕方→働いている、仕事帰り

・延長料金追加で肩を落とす(落ち込む)→追加料金が惜しいと思う一般庶的な生活

たった1枚の脚本からでも、これだけの役作りに必要な手がかりが出てきます。

② セリフに注目してみよう

例えば相手役側に、

【例】

「お前はほんとドジだからなぁー。新しい職場でもやらかさないか心配だよ」

こんな台詞があった場合、

【ドジで、これまでも何かやらかしてきた(失敗してきた)キャラクター】

という事が分かります。

これこそ、相手のセリフをきちんと読んでいないとわからない情報です。

また、セリフの話し口調や言葉のチョイスでキャラクターが見えてくる場合もあります。

【例】

A「お疲れ様です。ちょっとお手数なんですが、この資料のコピー、お願いしてもいいですか?」

B「お疲れ様です。こちらの資料の印刷をして頂きたいです」

C「おい、お前ちょっとこっち来い!これコピーしてこい」

3つの例文を読んでみて、どの様な印象をうけましたか?

言ってる意味は同じだけど、セリフの口調はそれぞれ若干違います。

Aは、「ちょっとお手数なんですが」という言葉を、お願いの前に入れて物腰が柔らかく、相手を気遣った伝え方をしています。

また、「お願いしてもいいですか?」と聞いているあたりも、命令や指示ではなくお願いベースになっている事がわかります。

Bは、Aよりも端的に伝えていて、感情が入っていない業務指示に聞こえます。

Cは、命令口調でいかにも偉そうな感じなのがわかります。

このように、台本を読み込んで、各所に散りばめられたキャラクターの特徴を汲み取って、イメージ像を膨らませていきます。

なんとなくこんなキャラかな?といった雰囲気が出来上がったら、今度はそこに肉付けをしていく作業をします。

役のキャラクターに深みを出す方法

なんとなくこんなキャラ?

と、しっかり定まっていない状態で曖昧なまま演技をしてしまうと、役としての表現が薄くなってしまいます。

本当に実勢する人間として演じなければいけないので、もっと深掘りしてキャラクターに厚み、深みを出していく必要があります。

・この役はどんな性格?

・口癖がある場合は、なぜこの口癖なのか考える

・役の好きな食べ物、嫌いな食べ物、好きな色を考えてみる

・役の生まれ育った家庭環境を考えてみる

・戦争、はたまた江戸時代や中世ヨーロッパなどを舞台にした歴史物の場合、時代背景や経済情勢を必ずリサーチし、ストーリーと重ねて考える

こんな感じの事をノートに書き出してみると良いです。

もし、台本に書かれていない設定の場合、自分で作ってしまって大丈夫です。

例えば病気で体が弱い役だけど、何の病気かは台本に書かれていない時は、自分で設定を作ります。(こんな設定どうでしょう?と、演出家や監督に相談してみてください)

脚本に書かれていない理由としては、ストーリーとしての邪魔になってしまうからあえて説明しない場合が多いです。

例えば、誰もが知っている「シンデレラ」

お母さんは病気で早くに亡くなってしまう設定ですが、具体的に何の病気だったのかは、本やアニメの中では記載されていません。(お母さんは脇役で、伝えたいテーマは病気の事ではないので)

だけど、演じる役者は書かれていない事でも、細かく設定や背景を作って考え、それを自分の中に落とし込んで表現する事で、役に深みとリアリティが出てきます。

立体的なキャラクターとなり、役が生きてきます。

まとめ

役作りに悩んでいる方は、ぜひ今回ご紹介したやり方でキャラクターを作っていきましょう。

次回は、「自分の中で考えて作ったキャラクターをどうやって自分の中に落とし込むか?」

その方法をご紹介する予定です。

お楽しみに!