はじめまして!

WACCA MUSIC SCHOOL 講師の吉岡です。

今回は、作曲入門2!

今回は、作曲入門2!ということで、7thなどを含む4和音を取り扱っていきます。

キーの概念や3和音のダイアトニックコードについての解説は、前回ブログ「作曲入門 コード進行の作り方」を読んでみてください。

4和音とは?

コード譜などで、◯M7、◯m7、◯7 という記号を見たことはありますか?

これらのコードは、4音の構成音から作られているので、4和音といいます。

(パワーコードなどを除く)コードの最小単位は3音からでしたね。ド・ミ・ソでCになるといった感じです。

このCというコードの主音ドから数えて7番目の音を重ねると4和音になります。

音楽理論を考えるときには3和音ではなく、4和音で考えるのが基本となります。

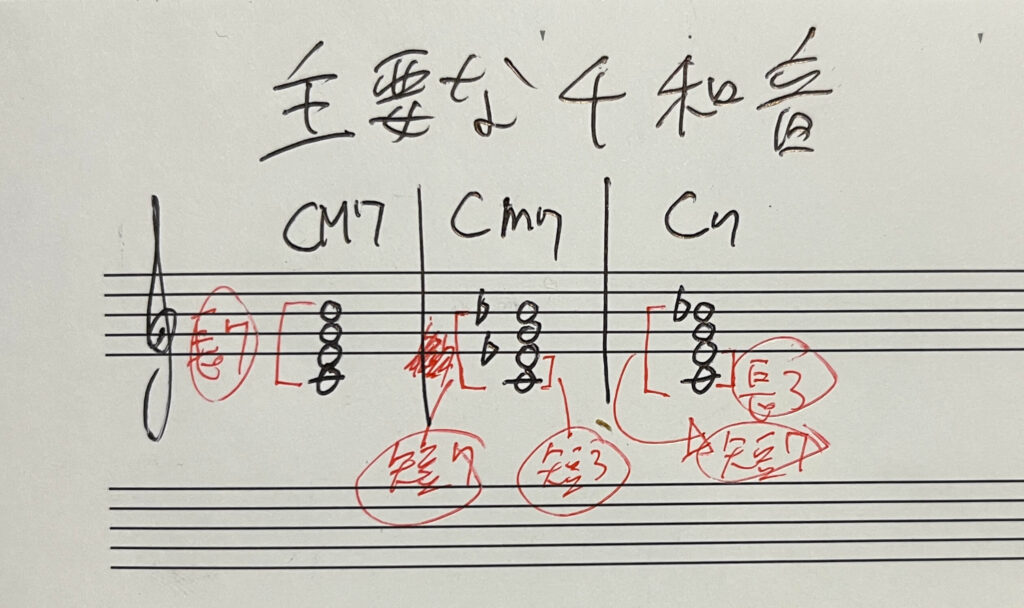

4和音の種類

4和音には主に3種類 + 様々な応用型があります。

- ◯M7

- ◯m7

- ◯7

まず7度には、長短(メジャーM・マイナーm)があります。

半音10個離れていたらm7th、11個離れていたらM7thです。

CコードにM7thの音であるシの音を重ねるとCM7になり、Cmコードにm7thの音を重ねたらCm7になります。

そして、Cコードにm7thを重ねるとC7になります。

これらの違いをしっかりと理解してください。

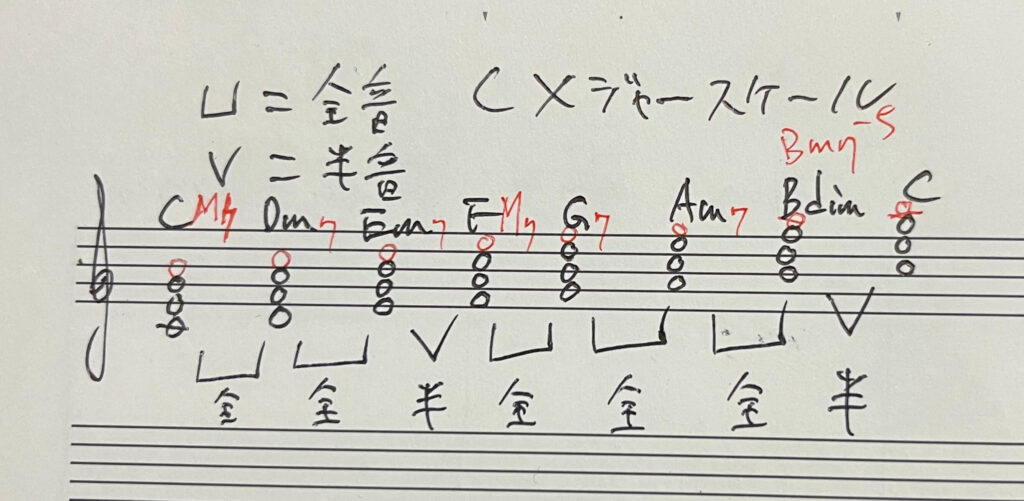

ダイアトニックにおける4和音

前回の作曲入門で説明しましたダイアトニックコード。これらに7thをつけていきましょう。

上記のような並びになります。

メジャーコードはM7。マイナーコードはm7になってますね。

ここで例外が二つ!!

5番目Gと7番目のBdimは少し違います。

5番目の和音はドミナント和音と言って、メジャーコードであるGにm7thを足し、G7になります。

ドミナントはトニックに向かうという特性があります。

(詳しいコードの機能については、次回解説したいと思います。)

そして、Bdimにm7が足され、Bm7-5 (B half dimとも言う) と表記されます。

dimとは第5音が半音下がったコードなので、このような表記になるのです。

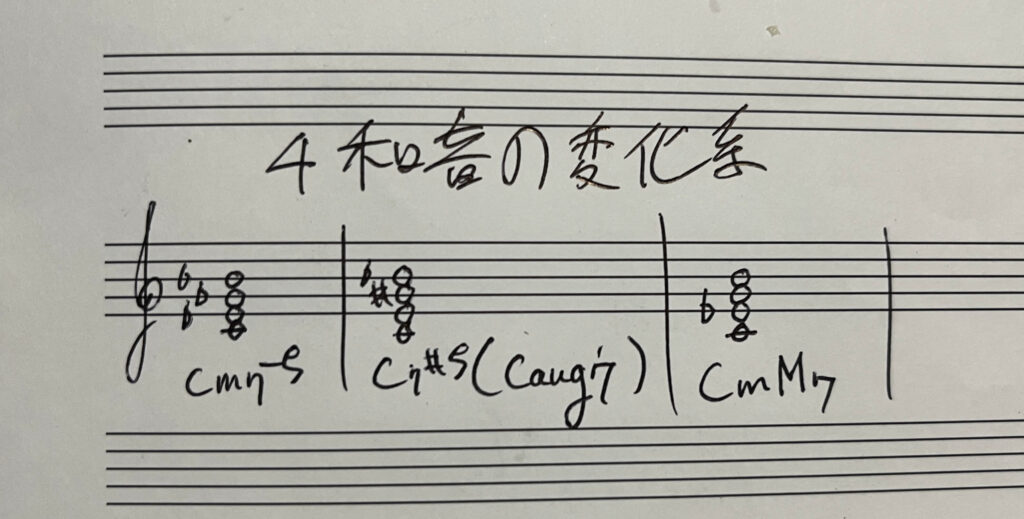

7thのさまざまな変化

さて、ここまで頻出の4和音を解説してきました。

説明したもの以外にもたくさんの4和音が存在します。

しかし、ほとんどがこれら下記3つの応用になります。

- ◯M7

- m7

- 7

例えば、先ほど解説した◯m7-5など。

また、第5音が半音上がると#5(もしくはaug)という表記になります。C7#5 (Caug7)など。

登場頻度は高くないですが、◯mにM7thがつくと、◯mM7というコードになります。

少し不思議だけど、使い方によってはとってもかっこいいコードです。

このように4和音をマスターすると一気に音楽の世界が広がっていきます。

ぜひ学習して、色々演奏してみてください!

それではまた来月。