こんにちは、WACCA MUSIC SCHOOLです。

今回は、歌声の「抜けの良さ」や「通りの良さ」を生み出す秘密、シンガーズフォルマントについて解説します。

同じように歌っているのに、ある人の声だけが遠くまで届いたり、楽器の音の中でもしっかり聴こえたりすることがありますよね。

その違いは、声に含まれる倍音の質にあります。

シンガーズフォルマントを理解すると、無理に張り上げなくても、自然に抜けのある声を出すことができるようになります。

この記事では、シンガーズフォルマントの仕組みから、実際の練習方法、そしてライブでの活かし方までを分かりやすくご紹介します。

シンガーズフォルマントとは?

シンガーズフォルマントとは3000HZ辺りの高周波数の倍音のことです。

平たくいうと「キンキンした倍音」のことです。

シンガーズフォルマントの語源

「シンガーズフォルマント(Singer’s Formant)」という言葉は、1960〜70年代にスウェーデンの声楽研究者ヨハン・スントベリ(Johan Sundberg)によって提唱されたものです。

彼はストックホルム王立音楽大学で声の音響学を研究し、オペラ歌手の声がオーケストラに埋もれない理由を科学的に分析しました。

その結果、プロのオペラ歌手の声には共通して約2500〜3500Hz付近のエネルギーの山(フォルマントの集中帯)が存在することを突き止めました。

これを彼は「Singer’s Formant」と名付け、一般的な話し声との違いを明確にしたのです。

シンガーズフォルマントのメリット

楽器はそれぞれ出せる周波数帯がだいたい決まっています。

主要な楽器の出せる周波数帯を表にした時に、最も重なりが少ない周波数帯が3000HZ辺りになります。

つまり、人間の声に3000HZ辺りの倍音が含まれていれば、他の楽器の音に埋もれない、抜けの良い声になるということです。

シンガーズフォルマントが役立つ場面

シンガーズフォルマントは歌を録音する際には大して役に立ちません。

録音環境ではボリュームと周波数を自由に調整できるので、歌とオーケストラのバランスをいかようにも調整できるからです。

最も役に立つのはライブの場面です。

元々楽器の音にマイクを使わずに対抗しなくてはいけないオペラのジャンルで生まれた言葉で、音量調整の効かないライブの場面でこそ真価を発揮します。

マイクを使うバンドのライブでも、シンガーズフォルマントの効果は絶大です。

ギターやドラムの爆音の中でも声を張らずに存在感を示すことが可能になります。

「マイクのボリュームを大きくしたら良いじゃん」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、ボリュームを大きくし過ぎるとハウリングを起こしてしまうので、ボリュームを上げられる上限はおおよそ決まっています。

また、ギターとドラムは想像を絶する程の爆音なので、限界ギリギリまでボーカルのマイクの音量を大きくしたところで、ギターとドラムに若干劣るくらいのボリュームが限界になります。

そのような環境でボーカルの声を際立たせるには、シンガーズフォルマントを獲得するしかありません。

シンガーズフォルマントが無い中でバンドの音量に対抗しようとすると、どうしても声を張り上げて歌うしか無くなり、たちまち声帯を痛めてしまいます。

シンガーズフォルマントは、最早ライブをするボーカリストには必須のテクニックなのです。

シンガーズフォルマントが生まれる仕組み

シンガーズフォルマントがどういうものなのかはおおよそ知っていただけたかと思います。

ここからはシンガーズフォルマントが生まれる仕組みについて解説していきます。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

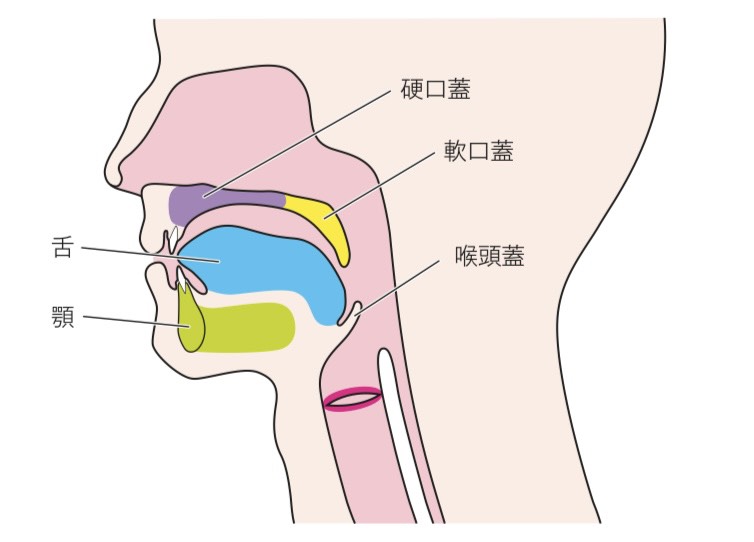

(出典:益田 慎(監修)「Crosslink 言語聴覚療法学テキスト 発声発語・摂食嚥下の解剖・生理学」株式会社メジカルビュー社、2022)

こちらの図をご覧ください。

首から上を横から見た際の断面図です。

下の方のピンクのマーカーで囲まれた部分が声帯を表しています。

その上に「喉頭蓋」と書かれた部分があるのがわかりますでしょうか?

これは飲み込んだ食べ物や飲み物が、気道に入らないようにするための蓋です。

この蓋は物を飲み込む際に下がってきて、気道を塞ぎます。

喉頭蓋によって気道が塞がると、声帯と喉頭蓋の間が一つの部屋のようになるのがイメージできるでしょうか。

シンガーズフォルマントは、この声帯と喉頭蓋との間の「部屋」の音響的特性によって生み出されています。

つまり、喉頭蓋を閉じたまま声が出せれば勝手にシンガーズフォルマントは発生するのです。

シンガーズフォルマントの出し方

シンガーズフォルマントを生み出すためには喉頭蓋を自在に操作する必要があります。

しかし、声帯と同じく喉頭蓋も不随意なので近くできません。

意図的に動かすことは不可能です。

喉頭蓋の操作は必ず間接的に行うようにしましょう。

喉頭蓋の動かし方

喉頭蓋は誤嚥防止用の蓋です。

つまり、物を飲み込む時に閉じるのです。

物を飲み込む動作をしながら声を出すことができれば、喉頭蓋を倒しながら声が出せるというわけです。

でも、そんなこと不可能ですよね笑

もう少し細分化して分析してみましょう。

物を飲み込む時、喉仏がどのように動くのかを考えてみてください。

必ず上に上がりますよね。

つまり、喉仏を上に上げながら発声すれば、物を飲み込みながら声を出すことと同じ効果が得られる可能性が高いということになります。

喉仏は、いわゆる「アニメ声」や「萌え声」と言われるような声を出そうとする時に上がるので、やってみましょう。

上がりましたか?

上手くできると、声にキンキンした耳障りな倍音が付加されたのを感じると思います。

それがシンガーズフォルマントです。

シンガーズフォルマントはアニメ声じゃないと出せないの?

アニメ声によってシンガーズフォルマントらしきキンキン音が出せると、次に来る疑問は「アニメ声じゃないとシンガーズフォルマントは出せないの?」です。

もちろん答えはNOです。

アニメ声じゃなくてもシンガーズフォルマントは出せます。

アニメ声にしなくてもシンガーズフォルマントを生み出すためには

①3000Hz辺りの倍音をきちんと聞き取る

②声色や声を当てる位置を調整して、どうすれば倍音が大きくなり、どうすれば少なくなるのかを把握する

この2つのプロセスがとても大切です。

シンガーズフォルマントがどんな音なのかを理解し、それを声の調整である程度コントロールできるようになれば、シンガーズフォルマントを維持できる範囲で声色を調整することも可能になります。

シンガーズフォルマントが消えない範囲で、アニメ声を普通の声に近づけていけば良いのです。

極端な例ですが、オペラ歌手は喉仏を下げた状態でもシンガーズフォルマントを生み出しています。

アニメ声にして喉仏を上げるというのは、シンガーズフォルマントを感じるための入り口に過ぎないのです。

是非自分の好きな声色にシンガーズフォルマントを載せられるように練習してみてください。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

シンガーズフォルマントと母音の関係

シンガーズフォルマントは、声帯と喉頭蓋のあいだにできる小さな空間で生まれます。

ただし、その響き方は母音によって大きく変わります。

母音を変えると、舌の位置や口の奥の広さが変わり、声帯から喉頭蓋までの通り道の形も一緒に変化します。

たとえば「イ」や「エ」の母音を発音するときは、舌が前に出て、のどの奥が自然に広がります。

この状態では、声帯と喉頭蓋の間で生まれた音のエネルギーが上に抜けやすく、3000Hz付近の倍音が強調されやすくなります。

逆に「ア」や「オ」の母音では、舌が後ろに下がってのどの奥が狭くなるため、声帯と喉頭蓋の間の空間がふさがるような形になります。

その結果、そこで生まれた高い倍音がこもってしまい、シンガーズフォルマントが弱まってしまうのです。

つまり、シンガーズフォルマントは声帯と喉頭蓋の間で作られる音ですが、母音によってその空間の響きが変わり、フォルマントの強さも変化するということです。

実際の練習では「イ」「エ」などの母音でキンとした倍音を感じ取り、それを保ったまま他の母音にも広げていくと良いでしょう。

シンガーズフォルマントの練習方法

シンガーズフォルマントを身につけるには、まず喉頭蓋を閉じる感覚と、のどの奥の響きをコントロールする感覚を育てることが大切です。

喉頭蓋は意識的に動かすことができないため、直接操作するのではなく、間接的にその周囲の動きを誘導するように練習します。

最初のステップとして、「飲み込む動作」を意識してみましょう。

何かを飲み込む直前、喉仏が上がるのを感じられると思います。

このとき、喉頭蓋が下がって気道を覆っています。

この動きを“まねる”ように、軽く喉仏を上げながら「ヒー」「ヒィー」と発声してみてください。

喉の奥が少し詰まり、キンとした金属的な響きが生まれたら、それがシンガーズフォルマントの感覚です。

次の段階では、「イ」「エ」などの母音でこの響きを安定させます。

口の奥を広く保ち、息を細く長く流しながら、声がこもらず抜けるように意識します。

ここで重要なのは声量ではなく、響きの密度です。

強く張る必要はありません。

慣れてきたら、「イ」→「エ」→「ア」→「オ」と母音を移行させていきましょう。

母音が変わってものどの奥の響きが消えないように意識し、特に「ア」「オ」に変えたときに倍音が減らないよう調整します。

最後に、日常の発声にこの響きを溶け込ませる練習をします。

フレーズを歌う際、全体の声の中に少しだけ“金属の芯”が残るように意識すると、無理なくシンガーズフォルマントを保つことができます。

声を張らなくても存在感が出る感覚がつかめてきたら成功です。

このように、喉仏の上下と母音の響きを結びつけてトレーニングすることで、自然なフォームでシンガーズフォルマントを身につけることができます。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

番外編:アプリでシンガーズフォルマントを“見て”確認する

シンガーズフォルマントは、耳で感じるだけでなく、アプリを使って「目で見る」こともできます。

録音した自分の声をスペクトラム(周波数分析)で表示すると、どのあたりの音が強く出ているかをグラフで確認できます。

たとえばスマートフォンの無料アプリ「Audio Spectrum Analyzer」や「Vocal Pitch Monitor」などを使うと、リアルタイムで声の成分を確認できます。

3000Hz付近に小さな山ができていれば、それがシンガーズフォルマントです。

「イ」「エ」などの母音で発声すると、この部分の山がはっきり見えるはずです。

逆に「ア」や「オ」に変えて山が消える場合は、フォルマントが失われています。

このように、アプリを活用すれば、自分の耳だけでは気づけない響きの違いを視覚的に確認できるため、練習効率が大幅に上がります。

特に、録音した声を後からスペクトラムで見比べると、どの発声で抜けのある倍音が生まれているかが一目で分かるのでおすすめです。

科学的に“抜けの良さ”を磨きたい方は、ぜひ試してみてください。

よくある質問

Q1. シンガーズフォルマントは誰でも出せるのですか?

はい、誰でも出せます。

シンガーズフォルマントは特別な才能ではなく、発声のフォームによって自然に生まれる共鳴です。

正しい姿勢と呼吸、そして喉の奥の空間を意識することで、初心者でも少しずつ体得することができます。

Q2. 声を張らないとシンガーズフォルマントは出ませんか?

いいえ、むしろ張らない方が出やすいです。

フォルマントは声量ではなく響きの質で決まります。

声を強く出そうとすると喉が締まり、倍音がこもってしまうため、軽く響きを集めるような発声を心がけると良いでしょう。

Q3. アニメ声のような発声を続けるのは喉に悪くないですか?

短時間の練習であれば問題ありません。

アニメ声は喉仏を上げて喉頭蓋を倒す練習の“きっかけ”として有効ですが、無理に高い位置で固定すると喉に負担がかかります。

慣れてきたら、フォルマントを保ったまま自然な声に戻す練習に切り替えるのが安全です。

Q4. 男性と女性でシンガーズフォルマントの出し方は違いますか?

基本的な原理は同じですが、声の高さによって響く帯域が少し異なります。

男性では2500〜3000Hz付近、女性では3000〜3500Hz付近に倍音が集まりやすい傾向があります。

どちらの場合も、のどの奥を広く保ち、声の芯が前に抜ける感覚を意識すれば共鳴が生まれます。

Q5. シンガーズフォルマントはどんなジャンルでも必要ですか?

ジャンルを問わず役立ちます。

もともとはオペラ発声で注目された現象ですが、ロックやポップス、ミュージカルなど、楽器音に負けずに声を通す必要のある場面では非常に有効です。

特にライブでは、声を張らずに存在感を出すための鍵となります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

シンガーズフォルマントは難しそうに聞こえますが、仕組みを理解すれば誰でも習得可能なテクニックです。

自分の声を磨きたい方は、ぜひ少しずつ取り入れて練習してみてください。

WACCA MUSIC SCHOOLでは、こうした発声の仕組みを科学的に学びながら、実践的に体得するレッスンを行っています。

気になる方は、体験レッスンで実際に自分の声の変化を感じてみましょう。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!