みなさんこんにちは!

WACCA MUSIC SCHOOLです。

今日はボイストレーニングで多くの方がつまずきやすい「ミドルボイス」について取り上げます。

「聞いたことはあるけれど、実際にはよく分からない…」という方も多いのではないでしょうか。

今回はミドルボイスに関する疑問を整理しながら、その正体や練習の方向性を一緒に見ていきましょう。

ミドルボイスとは

「ミドルボイス」という言葉の解釈は人によって異なります。

世の中に出回っている情報を整理すると

①ミドルボイス=ミックスボイス。両者とも地声と裏声の中間の発声を指しているとする説。

②ミドルボイス=ミックスボイスという点では①と同じだが、両者を「声区が融合された状態」だとする説。

③中音域のことを指しているとする説。(よく言われているのがE4〜B4)

④発声を声が響く空間で捉え、胸声と頭声の中間という意味で鼻腔共鳴が使われた声だとする説。

この四つの考え方があるようです。

WACCA MUSIC SCHOOLではミックスボイスを「声区が融合されている状態」だと定義しています。

(詳しくはミックスボイスとは?

をご覧ください)

ミドルボイスをミックスボイスと同じ定義にしてしまうと用語を分ける意味が無くなってしまうので、WACCA MUSIC SCHOOLではミドルボイスを「地声体感で中音域を出す際に出しやすい声」と定義しています。

地声の出し方は一つじゃない

「地声体感で中音域を出す際に出しやすい声」と聞くと、地声の中にも「中音域を出しやすい地声」と「中音域が出しにくい地声」があるように受け取れますよね。

実際その通りです。

中音域に突入すると苦しくなってしまう、いわゆる「普通の地声」は、出し方を変えてあげない限り永遠に苦しいままです。

出し方が変われば体感も変わるので、「地声だけど違う声になった」という感想を抱きます。

だから地声と区別して「ミドルボイス」という呼称を使われるようになったのです。

地声とミドルボイスの違い

ミドルボイスと地声の違いは「声帯を伸ばす運動が働いているかどうか」です。

声帯を伸ばす運動がしっかり働いていると声帯は薄く引き伸ばされ、その分出る音程は高くなります。

声帯を伸ばす運動が働かないと、声帯に当てる空気を強くすることでしか音程を上げることができず、どんどんパワーを上げていかなければなりません。

上がり続けるパワーに耐えるためには、声帯が空気圧に吹き飛ばされないように思い切り喉を締め付けるしかありません。

これがいわゆる「地声張り上げ」の状態です。

一方でミドルボイスと呼ばれる声は声帯を伸ばす運動がキチンと働いている地声なので、パワーをそこまで上げる必要が無く、楽な体感のまま高音を出すことができます。

ミドルボイスと地声の体感の違い

ミドルボイスは地声と出している際の体感が違うと説明しました。

どのような違いかと言うと、響きを感じる位置が違います。

ミドルボイスのように、声帯伸展がしっかりと働いて高い声が出やすい声は、響きのポジションが喉ではなく上顎辺りになります。

喉は何も感じず、完全な無感覚です。

高い声が出しにくい普通の地声は、響きのポジションが喉にあることが多いので、ミドルボイスが出せるようになると全く違う出し方のように感じるのです。

地声が喉で鳴っている人は、「喉で鳴る声」を地声だと思っている傾向があります。

しかし本当は、地声の定義は「喉で鳴っていること」では無いのです。

地声が喉で鳴るのは、声帯を強く閉めようとする余り軟骨部分まで閉まってしまって、振動感覚が重たくなっているだけに過ぎません。

声帯だけが適切に振動している地声は、声のポジションが上顎へ移動するのです。

ミドルボイスを出すためには、まず「地声は喉で鳴るもの」という固定概念を捨てることから始めましょう。

ミドルボイスに絶対必要な「裏声の下降訓練」

ミドルボイスは地声に声帯伸展が加わった声です。

これを実現するためには、地声を出す際に必ず働く「声帯を縮めて分厚くする力」に対抗できるレベルの声帯伸展力が求められます。

しかも、声帯短縮力と声帯伸展力の力関係は音程によって変わります。

音程が高くなれば声帯伸展力が優勢になり、音程が下がるほど声帯伸展力は働きにくくなります。

地声で声帯を伸展するということは、声帯を伸ばす動作を地声音域で行うということなので、声帯伸展力が働きにくい音程で声帯を伸ばさなければならないことになります。

この難しい動作を行う上で必須なのが、裏声の下降訓練なのです。

裏声は声帯伸展力が短縮力に勝っていないと出ない声なので、その状態で下がっていくことができれば、声帯が伸ばしづらい地声音域でも声帯が伸ばせるようになります。

裏声下降訓練の音域

裏声の音域はF3〜B5と言われています。

何回かお伝えしている「地声音域」は一般的に「F3〜E4」です。

つまり、E4より下低い音域でどれだけ裏声を練習するかがミドルボイスを出せるようになる上で非常に重要ということです。

ミドルボイスの練習方法

裏声の下降訓練で、地声音域でも声帯を伸ばせるようになってきたら、いよいよミドルボイスの練習をしていきます。

ミドルボイスかどうかは声が鳴っているポジションで判断していくので、まずは声のポジションを上顎の辺りへ移動させていく練習をします。

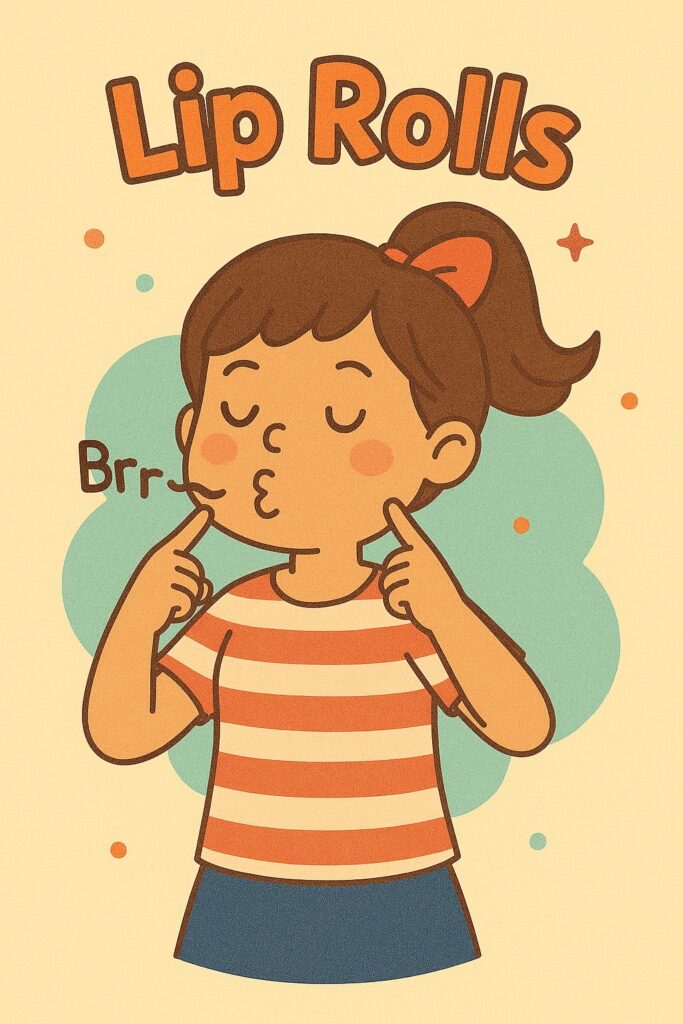

練習方法① リップロール

一つ目はボイストレーニングにおいて最も有名な練習である「リップロール」です。

声のポジションを上顎に移動させるには「息を出しながら声を出す」という動作が必要です。

そうすることで息を堰き止める動作を外し、声帯だけが綺麗に振動するようになっていき、声のポジションが上顎の辺りへ移動していきます。

リップロールは唇に息を一定量当て続けつつ、声も出さないといけないので、ミドルボイスのポジションを覚えるのに持って来いな練習なのです。

ただ、注意点があります。

リップロールは自由度が高い練習で、良くないフォームでも唇を振るわせられてしまうのです。

まず気をつけて欲しいのは、息を堪えないこと。

例えばため息を吐くイメージで「はぁ〜」と声を出してみてください。

息が口の外に出ていっているのを感じますよね。

喉も、固定しているかのような緊張感がない状態になっているはずです。

リップロールはこの喉の状態で行わないといけません。

喉で息を堪える動作をしていると、いくらリップロールをしてもポジションが移動することは永久にありません。

息を喉で堪えてしまう人は、ほとんどが横隔膜の働きが弱く、息を喉で止めないと息が持たない人です。

「息が持たない出し方でリップロールをする」といったイメージでちょうどいいかもしれません。

リップロールは、息のストッパーの役割を「唇だけに」担わせることで初めて効果を発揮します。

もし自分が喉で息を止めているのかどうかがわからないという人は、無料体験レッスンにお越しください。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

練習方法② ストロートレーニング

二つ目はストロートレーニングです。

ストローを咥えて先端を水につけ、ブクブクと息を吐きながら声を出すのです。

原理はリップロールと全く同じなので、効果や気をつけるポイントはリップロールと同じです。

ストローの場合、7.8センチほど水に入れた状態の空気圧バランスが、声帯が1番振動しやすいバランスだという研究結果が出ています。

声帯は適切な空気圧でサンドイッチしてあげないと上手に振動しない器官なので、空気圧バランスを体で覚えられるこの練習はボイストレーニングとして非常に有効です。

是非試してみてください。

良くある質問

Q1. ミドルボイスとミックスボイスは同じものですか?

定義は流派や指導者によって異なりますが、WACCAでは「ミドルボイス=地声体感で中音域を出す際に扱いやすい声」として区別しています。

Q2. どの音域がミドルボイスに当たりますか?

一般的にはE4〜B4付近が中音域とされ、この音域から地声の出し方に調整が必要になるケースが多いです。

Q3. ミドルボイスと地声の一番大きな違いは何ですか?

声帯を伸ばす方向の運動が働いているかどうかが大きな違いです。ミドルボイスでは声帯伸展が関与するため、喉を締めずに高音を出しやすくなります。

Q4. ミドルボイスを習得するために必要な練習は何ですか?

裏声の下降練習が重要です。裏声の状態を保ったまま音程を下げていくことで、声帯を伸ばす動作を地声音域でも使えるようになります。

Q5. ミドルボイスを出せるようになると体感はどう変わりますか?

喉で鳴っている感覚が薄れ、響きの位置が上顎付近に移動します。「裏声のように軽いのに、地声の芯を感じる」という独特の体感になることが多いです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ミドルボイスは単なる「地声と裏声の中間」ではなく、声帯の使い方や響きのポジションが大きく関わっています。

正しい練習を積み重ねれば、力まずに高音を歌えるようになり、表現の幅も大きく広がります。

WACCA MUSIC SCHOOLでは、体感を一緒に確認しながらトレーニングを進めていけますので、気になる方はぜひ体験レッスンにお越しください。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!