こんにちは、WACCA MUSIC SCHOOLです。

季節の変わり目で体調や喉のコンディションが揺らぎやすい時期ですが、皆さんは歌うときにのびのび声を出せていますでしょうか。

最近、レッスンの中で「高音になると喉が苦しくなる」、「息がうまく流れなくて声が固まる」といったご相談をいただくことが増えています。

その原因のひとつとして意外と多いのが、「舌の位置が歌声に大きな影響を与えている」という点です。

今回は、そんな「歌声と舌の関係」について、仕組みと改善のヒントをお伝えしていきます。

喉の負担を減らし、自然な響きで歌いたい方にこそ役立つ内容ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。

声帯と喉仏の関係を正しく理解しよう

我々の声を生み出している声帯は、喉仏の内側に位置しています。

喉仏は「甲状軟骨と輪状軟骨という2つの軟骨」が組み合わさって形を作られており、この2つの軟骨が前後に傾いたり角度が変わることで声帯の長さを調整しています。

一方で声帯は「筋肉」でもあるため、自ら縮むことができます。

声帯自身が縮む力と、軟骨の動きによって声帯が伸ばされる力のバランスが絶妙に変化することで、声帯の張力が調整されています。

声帯の張力と音程との関係

声帯の張力は、そのまま音程と密接に結びついています。

声帯が縮んで厚く短い状態になると張力が下がり、振動数が減るため低い音になります。

反対に声帯が細く長く伸びて張力が高まるほど振動数が増え、高い音になります。

もし仮に外的な要因によって2つの軟骨の動きが制限されていたりすると、途端に張力の調整は上手くいかなくなり、音程の精度に悪影響が出ます。

舌と喉仏の関係を正しく理解しよう

続いて、舌と喉仏の関係について説明します。

舌は口の中だけで動いているように感じますが、その根本の部分は喉の奥まで続いていて、喉仏の上に乗るような形になっています。

そのため舌の位置や動きは、喉仏の動きやすさに大きな影響を与えます。

例えば舌の根元を引き上げる動作ができないと、喉仏を形作る軟骨が動きにくくなり、声帯を伸ばしたり戻したりする動きがスムーズにできなくなります。

その結果、本来であれば声帯の張力を細かく調整して音程をコントロールできるはずが、思ったように動かず、音程が不安定になったり、喉に余計な力が入ったりしやすくなります。

逆に舌が根元まで軽く、自由に動ける状態なら、喉仏の軟骨が自由に動きやすくなり、声帯の張力もなめらかに変化させることができるため、音程もコントロールしやすく、喉の負担も減らすことができます。

つまり舌の位置は、単に発音のためだけではなく、喉仏がどれだけ自由に動けるかを左右し、その結果として声帯の張力と音程のコントロールにも深く関わっていると言えるのです。

なぜ舌は動かなくなってしまうのか

舌がうまく動けなくなる理由は、発声の技術不足というよりも、無意識に体が「身を守ろうとする反応」を起こしていることが多くあります。

高い音や強い音を出そうとしたとき、人はどうしても息や圧力を強くかけようとする傾向があります。

その瞬間、体は「喉を守らなければ」と判断し、舌の根元や首の周りの筋肉を固めて喉を保護しようとします。

この防御反応によって舌の動きが鈍くなり、結果的に喉仏の動きまで阻害してしまいます。

つまり舌が動かなくなるのは、努力不足や意識不足ではなく、むしろ頑張りすぎてしまうがゆえに体が「守り」に入ってしまうことが原因である場合がほとんどなのです。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

舌を引き上げたまま発声する練習をしよう

舌の動きは喉仏の自由度に大きく影響し、その結果として声帯の張力や音程の調整にまで関わってきます。

舌を自由にし、常に喉仏が自由に動かせる状態を維持するために、舌を引き上げたまま発声する練習をしましょう。

舌を引き上げた状態を保つことで、舌の根元をほぐし、可動域を少しずつ広げることができます。

また、舌を引き上げる動作に発声を付け加えることで、発声中に体が無意識に喉を守ろうとする「防御反射」を抑える効果も期待できます。

舌が柔らかく動いたまま声を出す感覚を体が覚えていくと、首や舌根に余計な力が入らず、喉仏の軟骨が自然に動ける状態を維持しやすくなります。

その結果、声帯の張力をなめらかに調整できるため、高音やロングトーンでも喉に力が入りすぎることなく、より自然で安定した発声へとつながります。

舌を引き上げる具体的な練習方法

ここからは、舌を引き上げたまま発声できるようになるための具体的な練習方法を紹介します。

段階を踏んで練習できる内容になっているため、初めての方でも無理なく取り組めます。

焦らず、一つずつ体に定着させていきましょう。

① 舌の適切な位置を覚えよう

まずは舌がどの位置にあるのが理想なのかを知ることから始めましょう。

正しい位置は「舌全体が上顎に軽く張り付いている状態」です。

特に舌の表面が上顎の窪みに沿って吸いつくように収まっていると良いとされています。

この位置が保たれていると舌の根元が余計に力むことがなく、喉仏の周りにスペースが確保されます。

さらにこの舌の位置は、発声だけではなく口呼吸の予防や姿勢の改善にも効果があるとされており、歌う人に限らず健康面でもメリットがあります。

② 正しい舌の位置を日常的にキープしよう

舌の理想的な位置を理解できたら、次はその状態を日常生活の中でも保てるように意識してみましょう。

歌っているときだけ正しい位置になっていても、普段の癖で舌が下がっていると簡単に元に戻ってしまいます。

会話中、食事中、歩いているとき、デスクワーク中など、どのような場面でも舌が上顎に収まっているか意識して確認してみましょう。

最初は疲れを感じることがありますが、習慣になってくると無意識のうちに舌が正しい位置へ戻るようになります。

この「無意識でも正しい舌の位置でいられる状態」が、高音やミックスボイスを楽に出すための準備になります。

③ 舌打ちで吸着する範囲を奥へ広げていこう

次のステップとして、舌打ち(カッ、ツッのような音)を利用して練習します。

舌打ちをすると舌の先端が上顎に吸着しますが、それを「舌全体」へと広げていくことを目指します。

中部・奥・根元へと吸着範囲を広げることで舌が大きく持ち上がり、舌根の力みが大きく軽減します。

舌根が硬い人はうまく吸着できない場合がありますが、少しずつ舌が柔らかく動き始めるので焦らず続けてください。

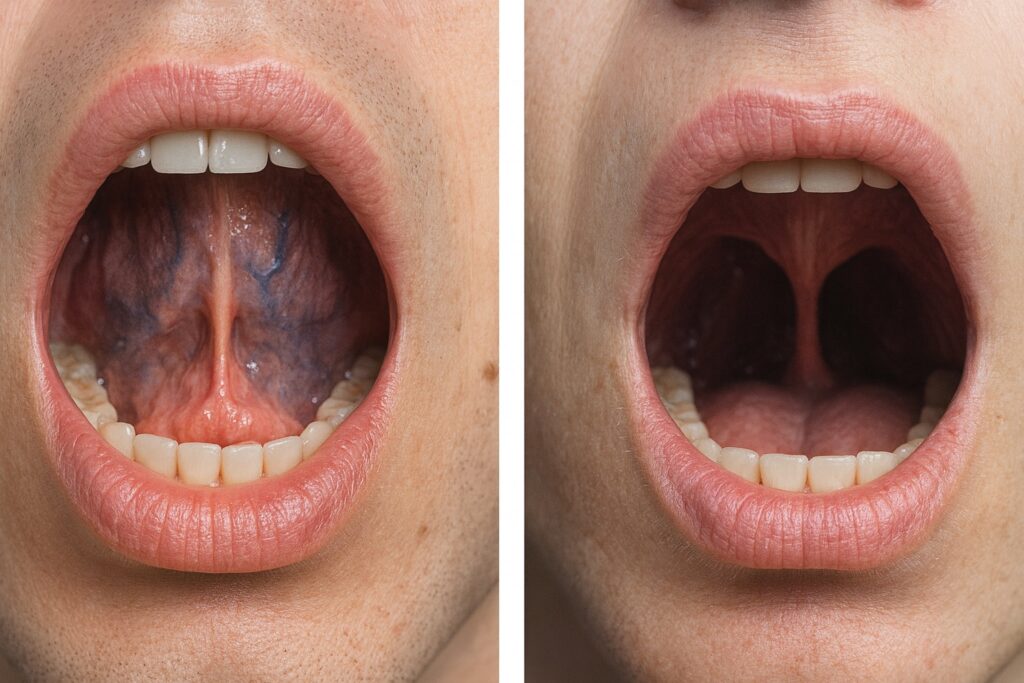

(奥まで吸着できていると画像の右側のような状態になります。左は舌の先端しかついていない場合のイメージです。)

④ 舌を根元まで上顎に吸着させた状態でハミングしよう

舌の吸着範囲が根元まで広がったら、その状態で「ンー(ハミング)」と声を出してみましょう。

舌が上顎に吸着したままでも声が出せるようになると、防御反応による舌根や首の力みにストップがかかります。

喉の奥や舌根が締まらず、喉仏の動きがスムーズに保たれている感覚が得られれば成功です。

息がスムーズに流れている感覚や、響きが自然に前へ進む感覚にも注目してみてください。

⑤ 舌を保持したまま A3〜A4 を行き来してみよう

ハミングが安定してきたら、舌の状態をキープしたまま A3 から A4 を行き来してみましょう。

この練習の目的は、音域が変わる瞬間に喉や舌が緊張せずに発声できるようにすることです。

「ブレイクポイント」を越えるときに舌根や喉が乱れなくなると、ミックスボイスへ近づいていきます。

違和感なく往復できるようになったら、日常の発声全体が格段にスムーズになります。

よくある質問

ここまでの内容を踏まえても、実際に練習してみると疑問や不安が出てくることは珍しくありません。

特に舌や喉の感覚は人によって異なるため「自分は合っているのか」「間違っているのか」が判断しにくいと感じることも多いです。

そこで、読者の方から寄せられやすい質問をまとめましたので、練習を進める際の確認に役立ててください。

Q1:舌を持ち上げる感覚が合っているのか自信がありません。

この段階で自信が持てないのはごく普通のことです。

筋肉の使い方が変わると、脳が「これで正しいのか?」と判断できなくなる期間が必ずあります。

合っているかどうかは「喉や舌の根元が楽なまま声が出せているか」で判断できます。

苦しくなる、首が固まる、息が止まる場合は力みが入っていますので、ハミング練習に戻って確認しましょう。

Q2:舌を持ち上げると喉が締まる気がします。

舌を上顎につける方法には、実は「押し付ける」と「吸着させる」の2種類があります。

多くの人は無意識に押し付ける動作になってしまい、舌根や喉の筋肉が硬くなりすぐに疲れてしまいます。

今回求めているのは「押し付ける」ではなく「吸着させる」ことです。

舌を押し付けるのではなく、軽く吸い付くような感覚で位置を取ることが大切です。

しっかりと吸着できていれば、舌が疲れたり喉が締まったりすることはありえません。

Q3:舌の練習だけで歌唱力は変わりますか?

舌の練習だけで全ての悩みが解決するわけではありません。

舌の位置と柔軟性は「発声の土台」であり、ここが整うほど他の技術が育ちやすくなります。

高音、安定感、ロングトーン、音程の精度などはすべて喉が動ける環境の上に成立しています。

舌の練習はその環境づくりに大きく貢献します。

Q4:どれくらい続けると変化を感じられますか?

早い人は数日で楽さを感じますが、数週間〜数ヶ月かけて変化を積み上げる人もいます。

変化の速さは「正しく軽く続けられているか」によって大きく変わります。

上手くいかない人は強くやりすぎてしまう傾向があるため、軽さを意識するほど成果が出やすくなります。

短期の成果より、長期の癖づけを目標にすると成功しやすいです。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

最後に

舌や喉の使い方は、目に見えない部分だからこそ不安になりやすく、感覚がつかめるまでに時間がかかる方も少なくありません。

ですが、少しずつ体が正しい動きを学習していくと、ある日ふっと「力まずに声が出せる感覚」が訪れます。

今日すぐに劇的な変化がなくても大丈夫です。

小さな積み重ねが、のちに大きな発声の土台となります。

もし練習の中で迷ったり行き詰まったりしたときは、「軽さ」「吸着」「喉が自由に動けているか」を思い出してみてください。

喉を守るために無意識に固まってしまう癖がほどけてくるほど、本来の声は自然に伸びていきます。

あなたの声がもっと楽に、もっと自由に鳴るようになりますように。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!