こんにちは、WACCA MUSIC SCHOOLです。

今回は、普段何気なく使っている「声」を生み出す大切な器官である声帯の動き方について、じっくり解説していきます。

歌や話し声の質は、この小さな筋肉やその周辺の構造によって大きく左右されます。

「声帯がどう動くのか?」「どんな筋肉が関わっているのか?」を知ることで、あなたの声の可能性をさらに広げるヒントが見つかるはずです。

声帯の構造

声帯は喉仏の中にある一対の肉のヒダです。

主に表面の粘膜層、内甲状披裂筋(声帯筋)、外甲状披裂筋の三層で構成されています。

声帯の動き方

声帯はほとんどが筋肉でできているので、当然声帯自身が運動します。

声帯が起こせる運動は「縮むこと」だけです。

外甲状披裂筋はちょうど力瘤を作る上腕二頭筋のようなイメージで短縮し、声帯筋は雑巾絞りのようなイメージでねじれながら短縮します。

喉仏の中の、声帯周辺の筋肉の役割

声帯は縮むことしかできないので、その他の仕事は当然声帯以外の筋肉が行います。

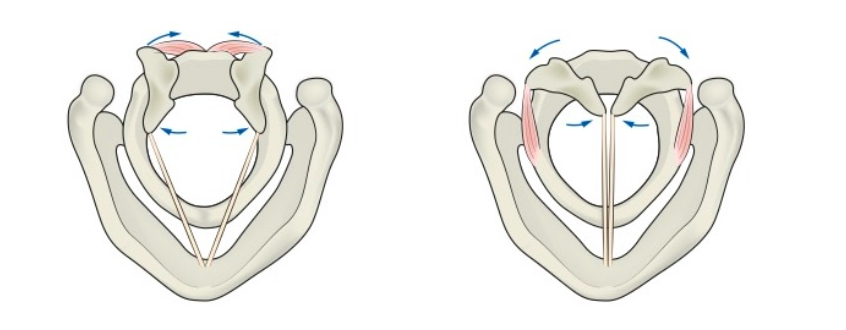

「喉仏の中にある、声帯周辺の筋肉」が行う仕事は、「開くことと、閉じること」です。

開くのは「後輪状披裂筋」という筋肉が行います。

閉じるのは「外側輪状披裂筋」という筋肉です。

この2つはどちらも、「披裂軟骨」という声帯が鞭だとするなら「柄」に該当する部分に付いています。

後輪状披裂筋と外側輪状披裂筋が披裂軟骨を動かすことで、間接的に声帯が開閉運動を行うのです。

ちなみに、披裂軟骨同士を引き寄せて軟骨部の隙間を埋める筋肉を「披裂間筋」と言います。

※喉仏を上から見た際の断面図。

左が呼吸時で、右が発声時。

(出典:益田 慎(監修)「Crosslink 言語聴覚療法学テキスト 発声発語・摂食嚥下の解剖・生理学」株式会社メジカルビュー社、2022)

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

声帯の動きと声の関係

よく「声帯が開いた声」とか、「声帯が閉じた声」など意味のわからない表現をする人がいますが、声帯が開くと声は出ません。

声が出ている以上、声帯は閉じています。

閉じている中にも度合いがあり、しっかり閉じていればはっきりした音になるし、ゆるく閉じていればスカスカした声になるだけの話です。

もう少し細かく説明します。

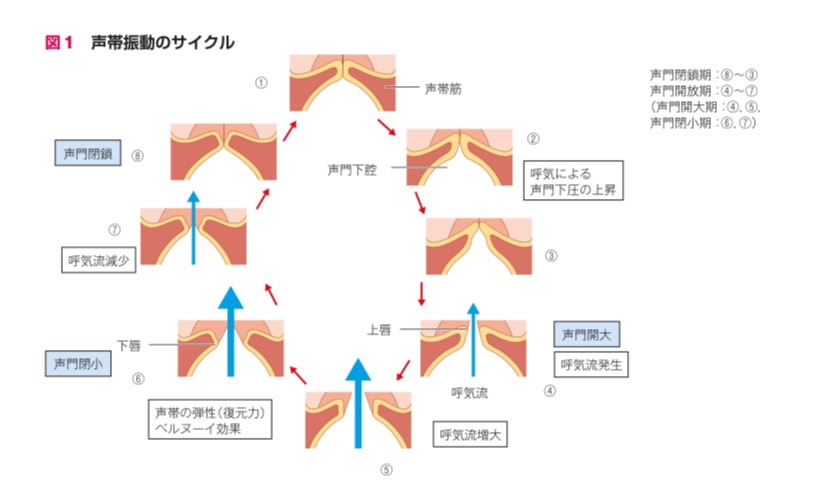

声が出ているということは声帯が振動しているということです。

そして、声帯が振動しているということは、声帯が「くっついたり離れたり」を繰り返しているということです。

声帯を閉じる力が強いと、「声帯がくっついている時間」の割合が多くなるので、息漏れの少ないハッキリした音が出ます。

反対に声帯を閉じる力が弱いと、「声帯が離れている時間」の割合が多くなるので、スカスカした音質の声になるわけです。

(出典:益田 慎(監修)「Crosslink 言語聴覚療法学テキスト 発声発語・摂食嚥下の解剖・生理学」株式会社メジカルビュー社、2022)

声帯の「分厚さ」も重要

声帯がくっついてる時間が長ければ長いほどハッキリした声になるということは、声帯の閉鎖力だけでなく「分厚さ」も重要なファクターになりますよね。

分厚ければ分厚いほど、くっついていられる時間が長くなるのは当たり前です。

先程声帯自身は縮む運動しかできないとお伝えしましたが、筋肉は縮むと「分厚く」なります。

つまり、声帯を縮めて分厚くして、閉鎖力も強くすれば、息感の全く無いめちゃくちゃハッキリした声が出るというわけです。

このように、声の音質の調整は声帯とその周辺の筋肉の微妙な調整により行われています。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!

声帯の分厚さと音程の関係

ギターなどの弦楽器をイメージすると、太い弦ほど低い音が出ますよね。

声帯も同じです。

ハッキリした声を出そうとして声帯が分厚くなればなるほど、音程は下がりやすくなります。

言い換えると、高い声が出づらくなります。

高音を出したい人は、声帯を分厚くしすぎてはいけないのです。

分厚くしすぎないためにはどうしたら良いでしょうか。

そうです。

声帯を伸ばせば良いのです。

声帯を伸ばす運動は喉仏の外の筋肉で行われる

喉仏の外の筋肉を「外喉頭筋」と言います。

中の筋肉は「内喉頭筋」です。

声帯を伸ばす動作は外喉頭筋で行います。

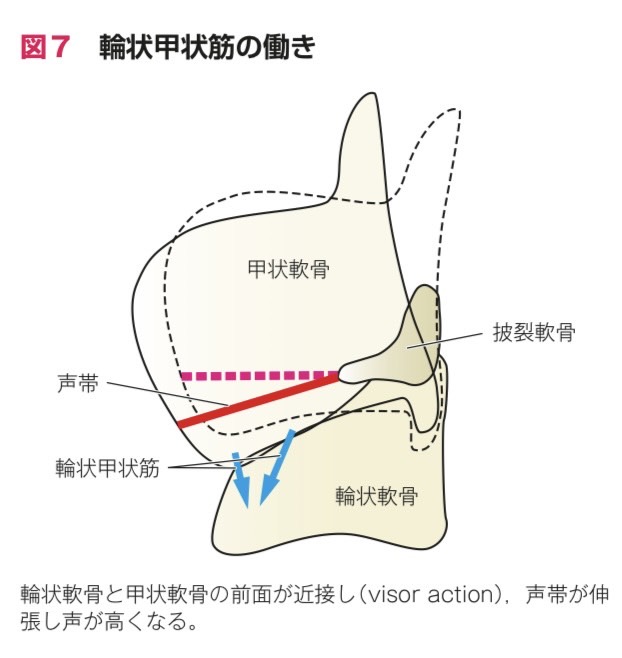

声帯を伸ばす筋肉の中で最も重要なのが「輪状甲状筋」です。

輪状甲状筋は厳密に言うと喉仏の中にある筋肉なのですが、カテゴライズする上で綺麗なのでここで紹介します。

声帯は片方が「甲状軟骨」という軟骨に付着していて、もう一方は披裂軟骨に付着しています。

そして、披裂軟骨は「輪状軟骨」という軟骨にくっついているのですが、輪状甲状筋はこの「甲状軟骨と輪状軟骨」を引き寄せることで、声帯を伸ばします。

この輪状甲状筋の運動を、甲状軟骨を前下方へ引っ張る「胸骨甲状筋」、甲状軟骨の後側を頭蓋骨の方へ引っ張る「口蓋咽頭筋」、輪状軟骨を後方へ引っ張る「輪状咽頭筋」がサポートすることで、強固な「声帯伸展機構」が誕生します。

(出典:益田 慎(監修)「Crosslink 言語聴覚療法学テキスト 発声発語・摂食嚥下の解剖・生理学」株式会社メジカルビュー社、2022)

ここまでの状態が作れれば高音が出ずに悩むこと無くなるのですが、「声帯伸展機構」がしっかり作れている人はプロ歌手などを含めたごく一部です。

理由を以下に説明します。

言語獲得が「声帯伸展機構」を衰退させた

現代人は言語を獲得しています。

「話す」という行為に、高い音は正直必要ありません。

だからだんだんと「声帯伸展機構」は衰退していきました。

言語を獲得する前の人類は、「話す」というよりは「叫ぶ」「鳴く」という動物に近い方法でコミュニケーションを取っていたと言われているので、「話す」ことに慣れてしまった現代人より遥かに「声帯伸展機構」が発達していたと言われています。

この衰退した喉の筋肉達を、言語獲得以前のレベルにまで戻してあげることがボイストレーニングの大きな目的の一つであると言っても、過言ではありません。

声帯筋による声帯閉鎖は高音を邪魔しない

さて、話が少し余談に逸れてしまったので本題に戻ります。

ボイストレーニングによって声帯が伸展できるようになっても、声帯の厚みが減る分、また音質がハッキリしなくなってしまいますよね。

ハッキリした強い高音が出したい人にとっては、まさにジレンマ。

困ったものです。

この状況を打破できるのが、先述した「声帯筋」です。

声帯筋は「声帯同士の隙間を完全に無くす」のが主な役割です。

いくら声帯を分厚く、強く閉鎖しても、声帯筋に力が入っていなかったら、声帯の接着面は必ず微量な隙間が残ってしまいます。

その隙間を無くすのが声帯筋の仕事です。

声帯筋が働けば、外甲状披裂筋が働いて分厚くならなくても、ハッキリした声を作ることが可能です。

外甲状披裂筋が働いて作られたハッキリした声は、ハッキリしていると同時に「重たい」印象があります。

外甲状披裂筋が働いて声帯が分厚くなっているので、分厚い物が重たく響くのは当たり前です。

しかし、声帯筋は外甲状披裂筋に比べて質量が大きくないので、働いても音質が重たくなりません。

「軽い音質なのにハッキリはしている」という声になります。

加えて、質量が大きくなり過ぎない分、音程も高く出しやすくなります。

高音を強くハッキリと出したい方は、この声帯筋で上手に声帯を閉鎖できるようにならないといけないのです。

声帯筋を使った声帯閉鎖のヒント

声帯筋メインの声帯閉鎖が行えていると、「軽いのにハッキリした音質」になるとお伝えしましたよね。

これは重大なヒントです。

外甲状披裂筋の働きによって作られた「重たくてハッキリした声」は、必ず喉の辺りで響きます。

反対に、声帯筋メインの声帯閉鎖で出された声は、必ず上顎や鼻の辺りから出ているかのような感覚になります。

この響きの位置の変化をヒントに、理想的な声帯閉鎖状態を模索しましょう。

この辺りの詳しい練習方法はミックスボイスの出し方で書いていますのでそちらもぜひご参照ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 声帯って開いている時でも声は出ますか?

A. いいえ。声が出ている時、声帯は必ず閉じています。閉じ具合によって音質が変わり、しっかり閉じればはっきりした声、ゆるく閉じれば息混じりの声になります。

Q2. 声帯の「厚み」は声にどんな影響を与えますか?

A. 分厚い声帯は長く接触できるため、息漏れの少ない力強い声になります。ただし厚くなりすぎると高音は出しづらくなるため、目的に合わせたバランスが重要です。

Q3. 高音を出すために必要な筋肉は何ですか?

A. 「輪状甲状筋」を中心とした声帯伸展機構が重要です。声帯を引き伸ばすことで厚みを抑え、高音を出しやすくします。

Q4. 軽くてはっきりした高音はどうやって出せますか?

A. 外甲状披裂筋よりも声帯筋をメインに使って閉鎖することで、軽いのに輪郭のある音が出せます。この状態では響きが上顎や鼻腔に感じられるのが特徴です。

まとめ

声帯は「縮む」動きしかできない一対の筋肉ですが、周囲の筋肉と連動することで、開閉や伸展、厚みの変化といった多彩な動きを実現しています。

これらの動きの組み合わせが声の高さや音質を決定づけます。

高音を軽く、かつ明瞭に響かせるためには、声帯筋による精密な閉鎖と、声帯を伸ばす筋肉のバランスが欠かせません。

声帯の構造と働きを理解することは、日々のボイストレーニングをより効果的にする第一歩です。

東京のボイトレスクール「WACCA MUSIC SCHOOL」の無料体験レッスンはこちら!